A Luta Avá-Guarani da Memória Submersa à Farsa da Reparação

A “reparação histórica” chegou da forma como a violência sempre chegou ao povo Avá-Guarani no Oeste do Paraná: sob o som de tiros.

O ano de 2025 começou como 2024 terminou: em estado de guerra. Na noite de 3 de janeiro, pistoleiros atacaram a retomada de Yvy Okaju, na Terra Indígena Tekoha Guasu Guavirá. Quatro pessoas foram alvejadas por balas de chumbo, incluindo uma criança de sete anos, que teve a perna perfurada. Durante o socorro, em desespero, a criança repetia ao pai uma única frase: “O branco matou a mamãe”. A frase, capturada em reportagem da Agência Pública, referia-se a um ataque anterior, em janeiro de 2024, quando sua mãe teve a perna perfurada por nove balas de chumbo e ele temeu que ela estivesse morta. Este não foi um incidente isolado. Foi o clímax de uma campanha de terror.

Entre o Natal de 2024 e o Ano Novo, as comunidades da TI Guavirá viveram um cerco. Na noite de 29 de dezembro, pistoleiros invadiram a área, queimaram barracos e plantações. Áudios que circularam entre os agressores, e que a Polícia Federal depois recolheu junto com 13 cápsulas de calibre.38, davam o tom: “Enquanto não matar uns dez caras desse aí, vai continuar essa patifaria”.

Ao todo, nos últimos meses, 17 indígenas foram baleados na região. As comunidades, espremidas entre rios e 80% de monoculturas de soja e milho 2, denunciam não só as balas, mas o “uso de agrotóxicos como arma química” 2, com lavouras avançando a menos de dois metros das casas.2

A Força Nacional, presente na região, foi descrita pelas lideranças como “absolutamente ineficiente, quando não inerte”. “Enquanto a Força Nacional estava em um canto, a aldeia era atacada por outro”, resumiu a liderança Ilson Soares Karai ao Brasil de Fato.

Foi neste cenário — com crianças baleadas, casas queimadas, fome e veneno — que o Estado brasileiro e a Itaipu Binacional apresentaram sua “solução”. Em março de 2025, no Supremo Tribunal Federal (STF), foi homologado um acordo. A Itaipu pagaria R$ 240 milhões para a compra de 3.000 hectares de terra como “reparação” pelos danos da construção da usina, há 50 anos.

“Apenas uma migalha nos foi oferecida. Uma migalha que para quem tem, literalmente, uma arma apontada para a cabeça, fica impossível dizer não.”

Carta Pública do povo Avá-Guarani, março de 2025

Em outubro, veio o ato simbólico: um pedido público de desculpas da empresa e do Estado (União, Funai e Incra) pelas “graves violações de direitos humanos”.1

A resposta Avá-Guarani, em carta pública, é um dos documentos mais contundentes da história recente da luta indígena. Eles descreveram o sentimento como um “misto de alívio e decepção”. O alívio, trágico, era a simples esperança de que aqueles 3.000 hectares pudessem tirá-los da linha de tiro dos pistoleiros.

A decepção era pelo conteúdo. “Apenas uma migalha nos foi oferecida”, escreveram. “Uma migalha que para quem tem, literalmente, uma arma apontada para a cabeça, fica impossível dizer não”.

Esta reportagem investiga a anatomia dessa “migalha”. Ela revela como o acordo, longe de ser uma reparação, é a farsa que encobre a recusa do Estado em pagar sua dívida real. Uma dívida que não se mede em reais ou em 3.000 hectares, mas em 50.000 hectares de território constitucional bloqueado, em uma cosmologia afogada e em uma memória viva que o concreto e a água não conseguiram apagar.

“O que queremos não são apenas desculpas, é o cumprimento do dever… Esse não é um pedido, é uma obrigação.”

Simão Vilalva, liderança Avá-Guarani

Parte I. A Memória do Sarambi: O Crime Original e a Engenharia do Apagamento

A Memória Viva do Crime: O Engano de 1978

“Até hoje, em nenhum momento houve reparação. É difícil pra nós aqui. Eu ainda tô vivo, conheço bem o meu território, a minha história. Nasci, vivi e cresci ali. Cada pedaço de terra tem sua lembrança.”

A voz é de Simão Vilalva, 59 anos.1 Seu depoimento, uma e outra vez, é o arquivo vivo que o Estado brasileiro e a Itaipu Binacional tentaram, literalmente, afogar. Simão nasceu em 1966, na região de Santa Helena, quando o Rio Paraná corria livre.1 Sua memória é o roteiro do crime.

Ele se lembra do ano de 1978. A obra da barragem, iniciada oficialmente em 1975 sob as ordens da ditadura militar 4, avançava. Naquele ano, Itaipu celebrava em seus relatórios anuais um feito heroico da engenharia: a conclusão do “Canal de Desvio”, uma obra de 2.000 metros que moveu o maior volume de água já registrado para secar o leito original do rio e erguer a barragem.6

Para Simão Vilalva, então um menino, o “Canal de Desvio” tem outro nome: engano.

“Em 1978, fomos levados de lá, enganados”, conta Simão.1 “Disseram que a gente ia só participar de um evento e que voltaríamos depois. Ficaram para trás os bichos, as galinhas, a casinha, as panelas e tudo o que havia na cozinha da minha mãe”.1

Este “evento” era uma farsa documentada. Conforme relatado no documentário “Imagem e Memória dos Avá-Guarani Parananenses. Sarambi-pá remoção forçada. O caso de Simão Tupã Retã Vilialva”, servidores da Funai convidaram a família de Simão, que vivia no tekoha Ocoy/Jacutinga, para uma suposta festa do “Dia do Índio” na Terra Indígena Rio das Cobras. A promessa era de que voltariam. Nunca voltaram. Quando Simão, mais tarde, tentou retornar a pé, encontrou sua terra natal submersa pela água da usina.

O depoimento de Simão não é isolado. É a regra. A liderança Vilma Rios, que hoje carrega no corpo as balas da violência dos fazendeiros de 2024, também carrega a memória da violência de Itaipu: “Minha comunidade foi retirada à força. Nós não entregamos nossa terra de mãos beijadas, não vendemos o território. Ele foi tirado de nós. Os que tentaram resistir foram assassinados”.

Oscar Avá Guarani, outra liderança, descreve a política cínica de remoção em série: “Funai vinha e levava. Mas depois (a gente) voltava porque não era nossa área pra onde nos levavam. Aqui é nossa área. Itaipu não quer reconhecer, mas se eles nos tiraram daqui, como não reconhecem?”.

O que Simão, Vilma e Oscar descrevem não foi um “impacto” ou um “dano colateral”. Foi um projeto de Estado, uma “dupla estratégia” executada com método, cinismo e violência militar.4

O Genocídio de Papel

A violência começou muito antes das comportas se fecharem. Para inundar 135 mil hectares de terra e construir a maior hidrelétrica do mundo — um projeto farol das ditaduras do Brasil e do Paraguai, assinado pelos generais Médici e Stroessner 5 — era preciso que aquela terra estivesse legalmente “vazia”.

Mas ela não estava. A presença Avá-Guarani no Oeste do Paraná é atestada desde os séculos XVI e XVII, com registros arqueológicos que datam a ocupação em 2.500 anos.7 A solução do Estado foi o genocídio de papel.

A Petição Inicial da Ação Civil Originária (ACO) 3.555, a mesma que gerou o acordo da “migalha”, é um catálogo dessa estratégia.7 A Funai, então um órgão militarizado e subserviente ao “desenvolvimentismo” 4, e o Incra trabalharam ativamente para negar a identidade dos Avá-Guarani. Em relatórios e ofícios, as famílias eram sistematicamente registradas como “mestiços” ou “paraguaios”. A lógica era simples: se fossem “paraguaios”, eram estrangeiros sem direito à terra; se fossem “mestiços”, eram “civilizados” e deveriam ser integrados como camponeses pobres, sem direito ao território tradicional.4

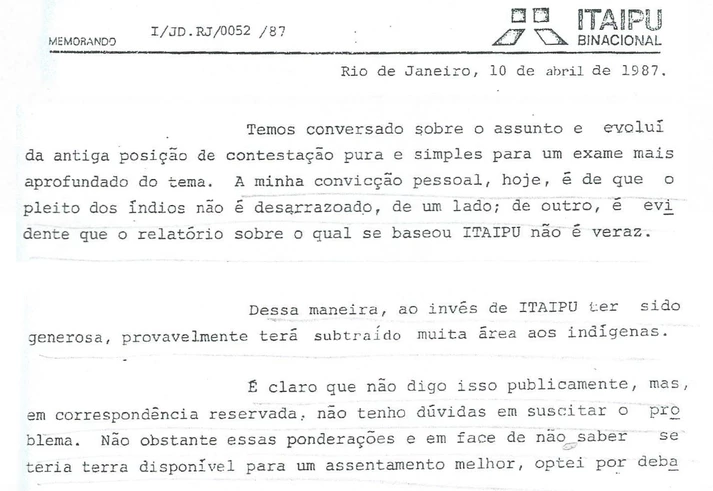

A documentação oficial da época, encontrada nos arquivos da Funai e do Incra, expõe a farsa. Em 1971, o 1º Batalhão de Fronteiras comunicou a 4ª Delegacia Regional da Funai (4DR), em Curitiba, sobre a presença Guarani no local. A Funai demorou cinco anos para agir.

Em 1976, com a Itaipu já em construção, a Funai finalmente enviou um servidor a campo. A vistoria foi uma fraude, como detalha a petição do MPF: o servidor permaneceu na área por apenas um dia, percorreu exclusivamente os lotes indicados pelo Incra, ouviu apenas os colonos não-indígenas e não ouviu um único Avá-Guarani. O objetivo era claro: produzir um “nada consta” de presença indígena para que o Incra pudesse titular as terras para cerca de 70 famílias de colonos que as haviam invadido.

Um ofício interno da Funai de 28 de maio de 1976, do Delegado Regional da 4DR (Curitiba) para o Presidente da Funai em Brasília, é o documento-confissão. Nele, o delegado denuncia que o Incra “insiste na liberação das terras dessa Colônia [Guarani], para fim de titulação das mesmas em favor dos civilizados que as invadiram”.

“Civilizados”. Era assim que o Estado diferenciava quem tinha direito à terra e quem era obstáculo ao progresso. Em 1977, um relatório de um grupo de trabalho Incra-Funai considerava como indígenas apenas 11 famílias “em processo de aculturação”, propondo para elas uma “solução camponesa”.

Essa não era uma prática isolada, mas uma política de Estado. O Relatório Final da Comissão Nacional da Verdade (CNV) de 2014 documenta como a Funai militarizada rotineiramente emitia “certidões negativas de existência de índios” para liberar terras para projetos agroindustriais e de infraestrutura em todo o país.

A Política da Terra Arrasada

Com os Avá-Guarani “apagados” dos documentos, o território estava “livre” para o concreto e para a soja. A violência física foi executada por uma aliança de agentes estatais e privados, sob a bênção do regime militar.

O arquiteto da obra foi o General José Costa Cavalcanti, presidente de Itaipu de 1974 a 1985. Foi ele quem, na Conferência de Estocolmo em 1972, cunhou a infame lógica da ditadura: “desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição depois“. Para os Avá-Guarani, “depois” significou “nunca”.

A estratégia mais perversa foi a “colonização invertida”, operada pelo Incra através do Projeto Integrado de Colonização Ocoí (PIC-Ocoí). O Estado precisava remover posseiros não-indígenas de áreas que seriam inundadas ou que faziam parte do Parque Nacional do Iguaçu (ele mesmo criado sobre terras Guarani em 1939 4). A solução do Incra? Reassentar esses colonos “civilizados” justamente sobre as terras que ainda restavam aos Avá-Guarani, como a Barra do Ocoí e a Colônia Guarani.

O Estado usou a terra Avá-Guarani como moeda de troca para indenizar colonos, enquanto negava aos próprios Avá-Guarani qualquer indenização, pois eles não possuíam “título regular”.

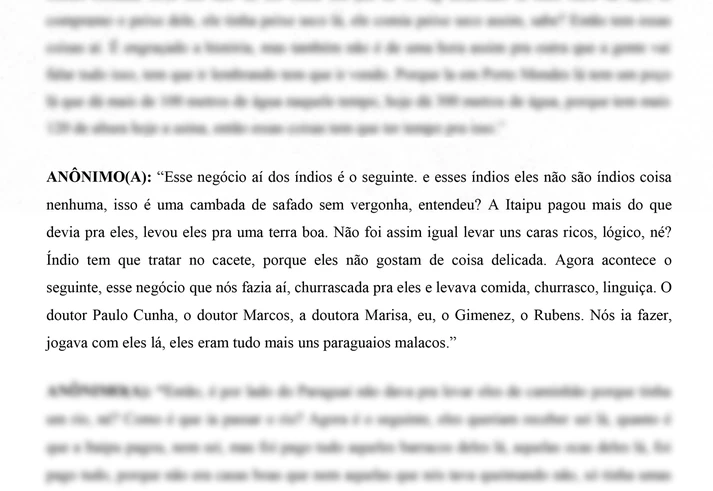

Para os que resistiam, a política era de terra arrasada. Já em 1975, o jornal Folha da Manhã denunciava que funcionários do Incra estavam “queimando casas e ameaçando os moradores” em Barra do Ocoí para forçar a desapropriação. A prova mais chocante, no entanto, veio à tona com a Comissão da Verdade do Paraná. Fotografias de julho de 1981, reveladas pela Agência Pública e The Intercept Brasil, mostram servidores do setor jurídico da Itaipu Binacional — os advogados da empresa — posando sorridentes, comemorando, em frente a tekoha (casas de reza e moradia) Avá-Guarani em chamas. A imagem, entregue por um ex-funcionário anônimo, é a prova cabal da participação direta e consciente da empresa na violência.

A missionária Jussara Rezende, que chegou à aldeia de Ocoy em 1981, relatou à Comissão da Verdade o clima de terror. Os Avá-Guarani eram os últimos na área, resistindo. “Durante a noite, quando faziam os rituais deles, de repente chegavam capangas dando tiro. Para intimidar”.9 A água subiu e engoliu tudo. Relatórios da Comissão da Verdade e da PGR atestam que pelo menos 32 aldeamentos Avá-Guarani foram completamente submersos.4 Aldeias, cemitérios, roças e locais sagrados. O crime estava completo.

A Consequência: O Sarambi (O Esparramo)

O resultado desse processo é o que os Guarani chamam de Sarambi — o “esparramo”, a dispersão violenta.

Expulsos pelo fogo, pelas balas, pela fraude documental e, enfim, pela água, os Avá-Guarani foram forçados ao exílio. A Funai, em vez de demarcar suas terras, “estimulou” (um eufemismo para “forçou”) a mudança dos indígenas para reservas de outros povos, como a Terra Indígena Rio das Cobras, dos Kaingang.

Para os Avá-Guarani, foi uma nova fonte de sofrimento: um exílio em terras estranhas, sob a tutela autoritária da Funai, longe de seus locais sagrados.10 Outros foram confinados em faixas de terra irrisórias. A Reserva do Ocoí, por exemplo, ficou com 165 famílias espremidas em 251 hectares, dos quais, segundo a própria Itaipu, apenas 48 hectares eram agricultáveis.11 Era a “inviabilização” da vida, como descreveu a antropóloga Artionka Capiberibe sobre táticas da ditadura.

Este é o crime original. Não um “impacto”, mas um projeto. Não uma “necessidade do progresso”, mas uma aliança política e empresarial para roubar a terra, apagar a identidade e, por fim, inundar a história.

Parte II. A Dívida Cosmológica: O Afogamento da ‘Terra Sem Males’

“O cemitério do nosso povo ficou submerso. Como será feita a reparação por isso?”.1

A pergunta de Simão Vilalva é a âncora desta reportagem. Ela expõe o abismo entre a contabilidade colonial do Estado e a memória viva dos Avá-Guarani. A “reparação” de R$ 240 milhões é a tentativa do Estado de precificar o que não tem preço. O que a Itaipu afogou não foi apenas terra; foi a cosmologia.

A Morte de Sete Quedas: O Afogamento de uma Maravilha do Mundo

Em 27 de outubro de 1982, as comportas de Itaipu se fecharam.12 A água do Rio Paraná começou a subir e a matar, em câmera lenta, um dos maiores espetáculos naturais do planeta.

Para o mundo, o Salto de Sete Quedas (ou Salto de Guaíra) era a maior cachoeira do mundo em volume de água. Um colosso que atraía turistas de todo o globo, sustentando a economia de cidades como Guaíra (PR). Para os Avá-Guarani, era muito mais. Era um local sagrado, um portal vibrante onde os pajés (xamãs) se comunicavam com os patamares divinos.10

A destruição de Sete Quedas não foi um acidente. Foi um assassinato premeditado, executado pela ditadura militar com o único propósito de viabilizar a barragem. Em 1981, o governo militar extinguiu o Parque Nacional das Sete Quedas, removendo a última proteção legal que restava.12

Os meses finais de Sete Quedas foram um velório público. A tragédia marcou esse período: em 17 de janeiro de 1982, a ponte pênsil Presidente Roosevelt, superlotada de turistas que queriam dar o último adeus, desabou, matando 32 pessoas. Em julho de 1982, milhares de pessoas, incluindo artistas e ambientalistas, realizaram o “Quarup”, um “Woodstock ecológico” em protesto e luto pelas quedas que iriam morrer.

O poeta Carlos Drummond de Andrade, em poema publicado no Jornal do Brasil, resumiu o crime: “Sete fantasmas, sete crimes, dos vivos golpeando a vida, que nunca mais renascerá”.

As filmagens desse “assassinato” premeditado existem. Imagens de arquivo, disponíveis em documentários e plataformas como o YouTube, mostram a água subindo, engolindo as rochas, silenciando o maior trovão de água do mundo. O programa “Meu Paraná”, que resgata essa história, é um desses documentos visuais do crime. O que para o Brasil foi uma despedida melancólica, para os Avá-Guarani foi a profanação de um templo.

O Bloqueio de Itaipyte e a ‘Terra Sem Males’

Mais profunda que a morte de Sete Quedas, no entanto, foi a destruição de Itaipyte.

Se Sete Quedas era um local de conexão divina, Itaipyte era o próprio caminho. Este outro sítio sagrado, que ficava exatamente onde hoje se ergue a muralha de concreto da barragem, era o local onde os pajés Avá-Guarani “conheciam os caminhos para Yvy Marã’e’y” — a “Terra Imperecível”, a “Terra Sem Males”.

Na cosmologia Guarani, Yvy Marã’e’y não é uma metáfora, como o “paraíso” cristão. É um lugar de existência real, um destino ontológico e geográfico onde não há fome, não há doença, não há morte e não há dor.14 A busca pela “Terra Sem Males” é o motor da espiritualidade e da própria mobilidade Guarani.

Ao construir a barragem sobre Itaipyte, a Itaipu Binacional não cometeu apenas um esbulho territorial; ela bloqueou fisicamente o caminho para o paraíso. Ela roubou não apenas o passado (as terras, as aldeias, os cemitérios), mas o próprio futuro cosmológico do povo Avá-Guarani.

A Dívida Impagável: A Derrota de Ñanderu

O que o Estado oferece hoje, R$ 240 milhões e 3.000 hectares, é a tentativa de traduzir essa violação cosmológica para a linguagem de uma planilha de contabilidade. É uma proposta que ignora a diferença fundamental entre terra-mercadoria (hectares, que se compra e vende) e o tekoha (o território sagrado, “o lugar onde se pode ser” Guarani).7

Análises acadêmicas que colheram os depoimentos dos mais velhos nas décadas seguintes, como a pesquisa “Canal de Desvio”, revelam a profundidade do trauma: a inundação foi vista como a “realização do inimaginável”.6 Foi a prova física da “derrota de seu Deus, Ñanderu“, que se manifesta na natureza, agora “vencido pelo lago” de Itaipu.6

Essa ferida segue aberta. A liderança Vilma Rios, baleada em 2024 na luta pela terra, fala sobre os locais sagrados submersos: “Por mais que a gente não consiga ver fisicamente, a gente sente”.9 O cacique Oscar Benitez e o cacique Ilson Soares também denunciam a submersão de pontos sagrados, como Sete Quedas e “Jaguaru”. O indígena Lourenço Figueiredo, em depoimento colhido pelo Instituto Socioambiental, relembra sua infância em “Dois Irmãos”, um local também inundado: “tinha muita caça, muito peixe. Ali nós vivia bem”.10

A “migalha” oferecida no acordo do STF é, portanto, não apenas quantitativamente insuficiente; ela é qualitativamente absurda. É a continuação da violência colonial, que só consegue enxergar “recursos” e “hectares” onde os Avá-Guarani veem seus cemitérios, seus portais divinos e o caminho para a Terra Sem Males.

Parte III. A Farsa da Reparação: O Abismo entre 3.000 e 50.000 Hectares

O acordo de março de 2025, celebrado pelo governo e pela Itaipu como “histórico”, desmorona quando confrontado com a realidade fundiária e a burocracia estatal. Os 3.000 hectares da “migalha” não são apenas insuficientes; eles são uma distração que mascara a recusa do Estado em cumprir seu dever constitucional.

A assessoria jurídica da Comissão Guarani Yvyrupa (CGY) é clara: os 3.000 hectares do acordo representam “menos de 10% da dívida histórica”.1 A dívida real, o direito constitucional dos Avá-Guarani, está documentada nos processos de demarcação de duas grandes terras indígenas, que somam aproximadamente 50.000 hectares.1

É aqui que a violência de Estado se revela em sua forma moderna: a paralisia judicial e administrativa.

- TI Tekoha Guasu Guavirá: Com cerca de 24.000 hectares 2, esta terra foi devidamente delimitada pela Funai em 2018. No entanto, seu processo demarcatório está completamente paralisado por uma decisão judicial desde 2020.2 Hoje, os Avá-Guarani ocupam menos de 1% da área que lhes pertence por direito, enquanto mais de 60% estão nas mãos do agronegócio 2 — a fonte dos ataques a tiros de janeiro.

- TI Tekoha Guasu Ocoy-Jakutinga: Com cerca de 25.000 hectares 1, esta terra está numa fase ainda mais precária: permanece em “fase de estudos” na Funai.17

O paradoxo é cruel: o Estado, através de seu braço Judiciário, bloqueia o direito constitucional dos Avá-Guarani aos 50.000 hectares da demarcação. Ao mesmo tempo, através do Executivo e do STF, oferece os 3.000 hectares da “migalha” como uma solução “emergencial” para a violência que ele mesmo permite ao não demarcar.17

A Burocracia como Continuação da Guerra

Mesmo a “migalha” avança em câmera lenta. Lideranças denunciam a “morosidade” do Incra na avaliação das terras a serem compradas.1 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), responsável por mediar as compras, avança de forma fragmentada.18 Em julho de 2025, o tribunal celebrou uma audiência para adquirir “duas matrículas de imóveis”.21

Não se trata de uma reparação urgente, mas de um gerenciamento burocrático do conflito, feito para exaurir a resistência indígena enquanto o agronegócio ganha tempo.

A face simbólica da farsa é o pedido de desculpas publicado em outubro.1 O texto é notável pelo que omite. A análise da assessoria jurídica da CGY aponta que o documento falha em mencionar:

- A Ditadura Militar, o regime político que deu aval ao crime.1

- Os militares que comandaram a Itaipu e a Funai, como o General Costa Cavalcanti.1

- A responsabilidade direta do Estado do Paraná na colonização e expulsão.1

- A expulsão específica do Parque Nacional do Iguaçu.1

- A responsabilidade dos colonos que receberam as terras indígenas e cujos descendentes hoje promovem a violência.1

Ao omitir os agentes e o contexto, o Estado pede desculpas por um “impacto”, como se fosse um desastre natural, e não por um projeto político de genocídio, esbulho e apagamento.

Epílogo: A Luta pela Memória. A Verdade Oral Contra o Arquivo Colonial

Simão Vilalva não é apenas uma vítima que recorda; ele é um agente da memória. Desde 2013, ele participa das audiências da Comissão Nacional da Verdade (CNV), lutando para que a história de seu povo seja ouvida.1 “Foi ali que comecei a entender melhor o que significava defender nossos direitos”, relembra.1

Ele e outras lideranças sabem que a disputa final é pela narrativa.

A CNV de 2014, embora histórica, foi insuficiente. Ela estimou a morte de 8.350 indígenas durante a ditadura (um número quase vinte vezes maior que os 434 mortos e desaparecidos políticos “oficiais”), mas admitiu não ter tido fôlego para investigar a fundo e recomendou a criação de uma comissão específica.22

Essa recomendação, ignorada por uma década, tornou-se a nova frente de batalha.

Em 21 de outubro de 2025, o Fórum Memória, Verdade e Justiça para os Povos Indígenas, capitaneado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), entregou ao Governo Federal, em Brasília, a minuta de decreto para a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade (CNIV).22

A proposta é revolucionária. A CNIV, com 14 membros (metade indicados pela APIB) e 3 anos de duração, teria poderes para investigar genocídio, remoções forçadas, esbulho territorial e tortura, identificando os responsáveis, sejam eles estatais ou empresariais.22

Mas sua principal revolução é metodológica. A CNV de 2014 baseou-se “principalmente em documentos escritos”.22 O caso Avá-Guarani prova por que isso falha. Os “documentos escritos” da ditadura — os relatórios da Funai, os registros do Incra — eram a própria mentira. Eram os papéis que negavam a existência Guarani para justificar o roubo de suas terras.

A verdade, neste caso, não está no arquivo colonial. Ela sobreviveu na memória oral de Simão Vilalva e Vilma Rios.

A CNIV proposta está estruturada para “admitir diversas formas de testemunho, reconhecendo a tradição oral e outras expressões culturais dos povos indígenas como fontes legítimas de verdade histórica”.22

A luta pela CNIV é a luta para que o testemunho de Simão Vilalva tenha, enfim, o mesmo peso legal que um relatório da Itaipu. É a luta para descolonizar a própria “verdade”.

A “reparação” de Itaipu, com sua “migalha” e suas desculpas vazias, é a última tentativa do Estado de controlar a narrativa, de fechar o livro pagando o mínimo possível, sob a mira de uma arma. A resistência Avá-Guarani, ao aceitar o alívio imediato, mas denunciar a farsa, mantém a verdadeira ferida aberta.

Como conclui Simão Vilalva: “O que queremos não é apenas desculpas, é o cumprimento do dever. É a indenização pelos danos morais e materiais. É o reconhecimento de que o cemitério do nosso povo ficou submerso. Esse não é um pedido, é uma obrigação”.1

Referências citadas

- “O que queremos não são apenas desculpas”: após reconhecimento de violações por Itaipu e Estado Brasileiro, Avá-Guarani intensificam luta por demarcação integral – Terras Indígenas no Brasil, acessado em novembro 8, 2025, https://terrasindigenas.org.br/es/noticia/233662

- Cercados pelo medo, Avá-Guarani enfrentam ataques no oeste do Paraná, acessado em novembro 8, 2025, https://brasil.mongabay.com/2025/01/cercados-pelo-medo-ava-guarani-enfrentam-ataques-no-oeste-do-parana/

- Estado Brasileiro e Itaipu Binacional publicam pedido de desculpas …, acessado em novembro 8, 2025, https://colunadomeio.com.br/noticia/19590/estado-brasileiro-e-itaipu-binacional-publicam-pedido-de-desculpas-ao-povo-ava-guarani

- Caso Avá-Guarani e a UHE Itaipu Binacional sob os olhares da …, acessado em novembro 8, 2025, https://revistas.ufpr.br/campos/article/download/69825/40818

- AVÁ-GUARANI: a construção de Itaipu e os direitos territoriais – MPF, acessado em novembro 8, 2025, https://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/livro-versao-web-comprimida-ava-guarani-1.pdf

- Canal de Desvio: Os Avá-Guarani e a Construção da Itaipu Binacional, acessado em novembro 8, 2025, https://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/download/16011/14300/33369

- aco-3555-guarani-itaipu-pgr.pdf – Poder360, acessado em novembro 8, 2025, https://static.poder360.com.br/2025/02/aco-3555-guarani-itaipu-pgr.pdf

- Itaipu na ditadura: mais de 100 operários mortos e 43 mil acidentes – Agência Pública, acessado em novembro 8, 2025, https://apublica.org/2023/06/itaipu-na-ditadura-mais-de-100-operarios-mortos-e-43-mil-acidentes-na-construcao/

- Itaipu 50 anos: saiba relação entre usina, expulsão dos Guarani na ditadura e atual conflito no PR – Brasil de Fato, acessado em novembro 8, 2025, https://www.brasildefato.com.br/2025/02/03/itaipu-50-anos-saiba-relacao-entre-usina-expulsao-dos-guarani-na-ditadura-e-atual-conflito-no-pr/

- Terras sagradas X usina hidrelétrica: como construção da Itaipu …, acessado em novembro 8, 2025, https://pib.socioambiental.org/en/Not%C3%ADcias?id=233576

- Os Ecos de Itaipu – Agência Pública, acessado em novembro 8, 2025, https://apublica.org/2015/03/os-ecos-de-itaipu/

- O Impacto da Usina de Itaipu: 42 Anos da Inundação das Sete Quedas – ONG Rio Paraná, acessado em novembro 8, 2025, https://www.rioparana.ong.br/post/o-impacto-da-usina-de-itaipu-42-anos-da-inunda%C3%A7%C3%A3o-das-sete-quedas

- A crise dos indígenas Avá-Guarani desterrados por Itaipu – Agência Pública, acessado em novembro 8, 2025, https://apublica.org/2021/10/a-crise-dos-indigenas-ava-guarani-desterrados-por-itaipu/

- Yvy marã e’ỹ – Wikipedia, acessado em novembro 8, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Yvy_mar%C3%A3_e%27%E1%BB%B9

- Terra sem males – Wikipédia, a enciclopédia livre, acessado em novembro 8, 2025, https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_sem_males

- Terra Indígena Tekohá Guasu Guavira, acessado em novembro 8, 2025, https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/5421

- Funai atua para resguardar direitos indígenas do povo Avá Guarani …, acessado em novembro 8, 2025, https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2025/funai-atua-para-resguardar-direitos-indigenas-do-povo-ava-guarani-no-parana

- Comissão de Conflitos Fundiários do TJPR divulga nota sobre acordo em territórios indígenas no Paraná, acessado em novembro 8, 2025, https://www.tjpr.jus.br/rss-geral-comunicacao/-/asset_publisher/uj3N/content/id/109205497

- Sessão de Mediação firma acordo para aquisição de áreas a comunidades indígenas, acessado em novembro 8, 2025, https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=29384

- TRF4 participa da assinatura de acordo que efetiva direitos territoriais das Comunidades Avá-Guarani do Oeste do Paraná – Justiça Federal, acessado em novembro 8, 2025, https://www.trf4.jus.br/trf4/controlador.php?acao=noticia_visualizar&id_noticia=29015

- União adquire primeiros imóveis aos Avá Guarani no Paraná como …, acessado em novembro 8, 2025, https://www.gov.br/povosindigenas/pt-br/assuntos/noticias/2025/07/uniao-adquire-primeiros-imoveis-aos-ava-guarani-no-parana-como-parte-de-acordo-de-reparacao

- Indígenas entregam ao governo proposta de comissão para apurar …, acessado em novembro 8, 2025, https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/indigenas-entregam-ao-governo-proposta-de-comissao-para-apurar-crimes

- Fórum de Justiça de Transição Indígena divulga carta e marca …, acessado em novembro 8, 2025, https://apiboficial.org/2025/09/30/forum-de-justica-de-transicao-indigena-divulga-carta-e-marca-cerimonia-para-entrega-de-minuta-da-comissao-nacional-indigena-da-verdade-cniv/

- MPI recebe proposta de criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade – Portal Gov.br, acessado em novembro 8, 2025, https://www.gov.br/povosindigenas/pt-br/assuntos/noticias/2025/10-1/mpi-recebe-proposta-de-criacao-da-comissao-nacional-indigena-da-verdade