A Terra como Mãe, o Saber como Arma: A Jornada de Augusto Ópẽ da Silva

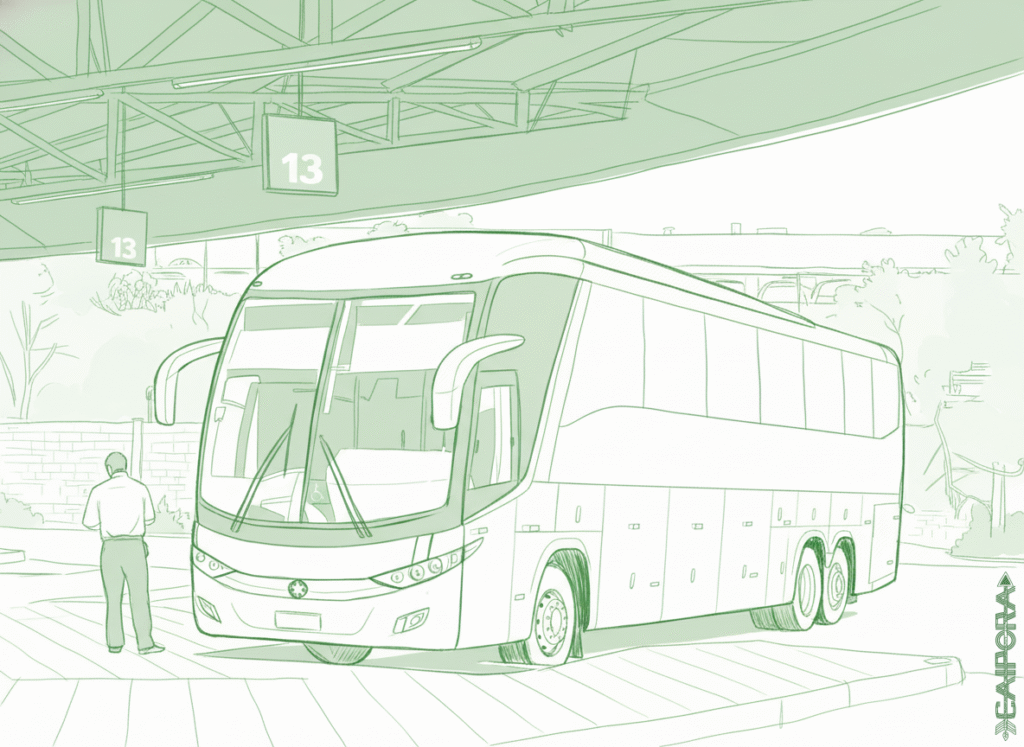

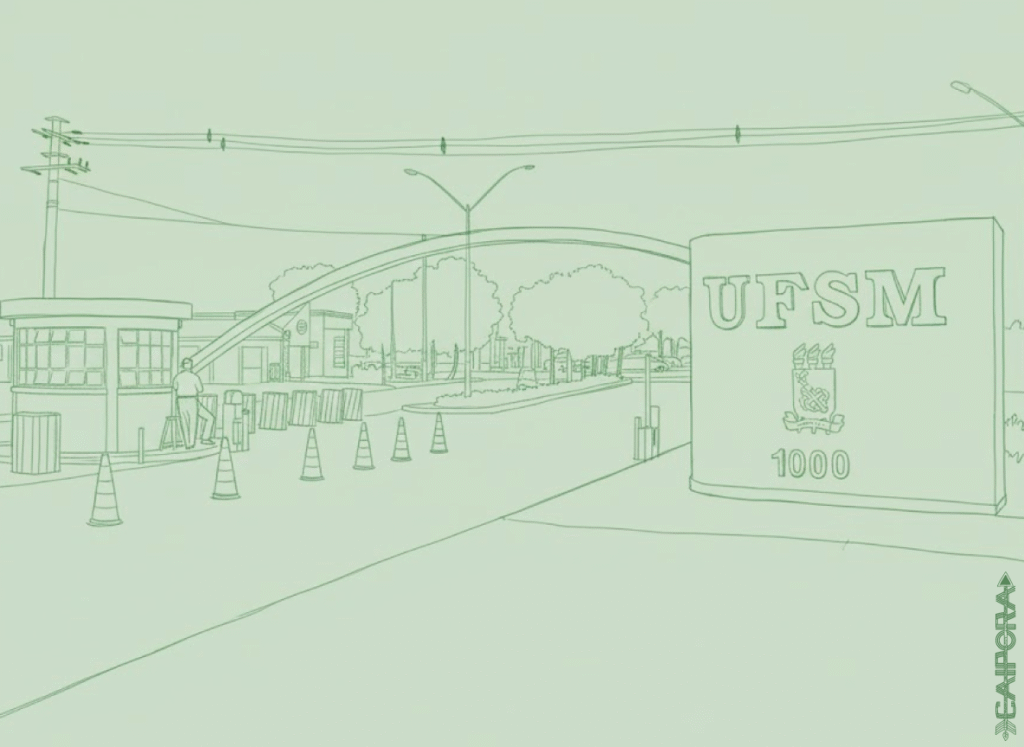

Era quase duas da madrugada em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. Na estação rodoviária de Santa Maria, a expectativa era palpável. O ônibus que chegava do norte do estado, da cidade de Iraí, trazia uma figura de estatura histórica, uma liderança referendada por múltiplos povos indígenas como um de seus maiores mestres: Augusto Ópẽ da Silva.1 Naquele momento, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) iniciava, com relutância, uma discussão sobre o ingresso de estudantes indígenas, dois anos após a implementação formal de uma política de cotas.1 A instituição, no entanto, demonstrava uma profunda inércia e desinteresse em se abrir verdadeiramente aos povos originários, faltando a vontade política para criar um programa que atendesse às suas expectativas e necessidades.1

A chegada de Augusto, narrada com emoção por Matias Benno Rempel, que o esperava naquela madrugada, encapsula a essência de sua vida e de sua luta.1 De passos curtos, mas decididos, ele desceu do ônibus, visivelmente exausto, carregando uma mala pesada com o artesanato que vendia para sustentar sua família e suas viagens.1 Mas qualquer aparência de fragilidade se dissipou em instantes. Antes de aceitar a oferta de descanso ou de se preparar para a crucial reunião na universidade na manhã seguinte, sua primeira pergunta, com um timbre forte e inabalável, foi sobre o seu povo. “Fiquei sabendo que meu povo segue acampado por aqui, perto dessa rodoviária e que não está em boas condições, você sabe onde estão?”.1

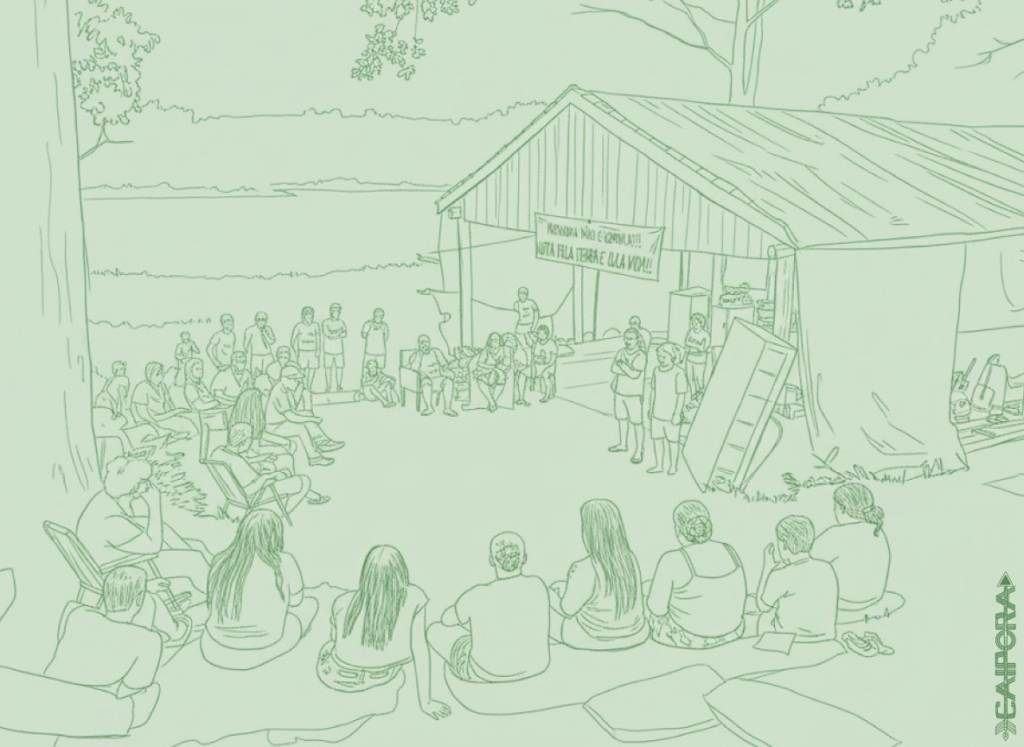

Diante da sugestão de que visitassem o acampamento depois da reunião, a resposta de Augusto foi imediata e inegociável, uma marca registrada de sua postura diante de governos e instituições: “minha prioridade é o povo Kaingang, se eles estão aqui, e não estão bem, quero vê-los agora, depois descansamos”.1 Sua primeira ação em Santa Maria não foi dialogar com o poder estabelecido, mas sim fortalecer os desprovidos de poder. Naquela mesma madrugada, por volta das três da manhã, ele conduziu a primeira assembleia da comunidade Ketyjug Tegtu, popularmente conhecida como “aldeia da rodoviária”.1 Naquele encontro improvisado ao redor de uma pequena fogueira, ele semeou a consciência dos direitos, a coragem e a convicção que transformariam um acampamento, existente há mais de 15 anos, em uma comunidade com escola, saúde e vida.1 Como ele mesmo diria mais tarde, “Tudo o que eles precisavam já estava lá, dentro do peito de cada um e cada uma, só precisavam se conhecer enquanto povo”.1

Esta atitude revela o princípio fundamental que guiou toda a sua trajetória: o coletivo sempre antes do individual, a base antes da cúpula. Para compreender a profundidade de sua liderança, é preciso ir além de sua biografia política e adentrar a cosmologia Kaingang, que se manifesta em seu próprio nome. Augusto contava que, ameaçado de morte durante a luta pela terra, refugiou-se em Santa Catarina, onde um velho kujà (pajé, xamã) o batizou com o nome de Ópẽ, que significa “gafanhoto” na língua Kaingang. O nome era uma forma de proteção espiritual, para que ele pudesse premeditar as intenções de seus adversários e “pular para longe das armadilhas” que o Estado, com suas constantes tentativas de cooptação, preparava para ele.

Portanto, a vida e o legado de Augusto Ópẽ da Silva não podem ser plenamente compreendidos através das lentes convencionais do ativismo político ocidental. Ele deve ser visto através da categoria sociológica Kaingang de um wãnh-wuntàr — um “guerreiro-dançador” — uma liderança cuja força emanava de uma conexão indivisível com seu povo, sua terra, sua cultura e sua espiritualidade. Sua trajetória não deixou um monumento estático, mas sim um caminho vivo de luta, resistência e esperança, um caminho que os povos indígenas do sul do Brasil continuam a trilhar.

“Cortaram nossos troncos, mas esqueceram de arrancar nossas raízes”

A filosofia de luta e a integridade inabalável de Augusto Ópẽ da Silva não surgiram de abstrações teóricas, mas foram forjadas no fogo da experiência pessoal e familiar, marcadas pela violência e pela opressão do Estado brasileiro. Sua própria história de vida, narrada por ele em uma longa entrevista em 1996, revela as raízes profundas de sua resistência e de sua recusa visceral em ser cooptado. A frase que ele proferiu anos mais tarde, “a colonização cortou nossos galhos, cortou nossos troncos, mas esqueceu de arrancar nossas raízes que hoje brotam cada vez mais fortes”, é um resumo poético de sua própria biografia.

Augusto nasceu fora de uma terra indígena demarcada, um fato que, por si só, já era um sintoma da desestruturação imposta ao seu povo. Seus pais haviam fugido da área de Nonoai para escapar do regime do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), um órgão estatal que, segundo suas palavras, foi criado “na verdade era para massacrar os índios”. Sua mãe, Rosa da Silva, estava grávida dele durante essa fuga e faleceu quando ele tinha apenas três anos, uma vítima direta das condições precárias e do sofrimento infligido pelo sistema.

O cerne dessa opressão era o que ele chamava de “panelão”, um sistema de trabalho forçado que se assemelhava à escravidão. Os indígenas eram obrigados a trabalhar de graça em roças coletivas, cujo produto beneficiava exclusivamente os funcionários do SPI. A recusa em participar resultava em prisão. Augusto descreve a crueldade do sistema, onde um homem era forçado a ir para a roça mesmo que sua esposa ou filho estivessem morrendo em casa.1

Essa exploração sistemática impedia que as famílias tivessem tempo para cultivar suas próprias roças, gerando dependência e miséria. O SPI também impôs modelos educacionais que visavam apagar a cultura indígena; a irmã mais velha de Augusto foi agredida na escola por falar sua língua materna, o que levou seu pai a retirá-la da instituição e fugir para longe da influência dos brancos.3

Um dos mecanismos mais insidiosos do SPI era a cooptação de lideranças indígenas para que elas ajudassem a controlar e explorar seu próprio povo. Augusto viveu este drama dentro de sua própria família. Seu tio, Joaquim Casimiro, era uma dessas lideranças “compradas” pelo SPI. Seu pai, Antônio Casimiro, se opunha veementemente a essa colaboração, o que gerava conflitos intensos. “Meu pai brigava muito com o tio. ‘A coisa não é por aí, isso não era bom explorando nossos próprios parentes'”, recordava Augusto. A resposta do tio era a ameaça de prisão. Essa experiência traumática, de ver a estrutura familiar e comunitária sendo corroída por dentro pela ação do Estado, plantou em Augusto uma desconfiança profunda e duradoura em relação às instituições governamentais e suas intenções.

A Formação de um Líder Incorruptível

A lição mais importante da vida de Augusto veio de seu pai. Diante da traição de seu próprio irmão, Antônio Casimiro aconselhou o filho: “Você nunca pode fazer isso com a sua comunidade”. Esta advertência tornou-se o pilar ético de toda a sua vida pública. Ele compreendeu desde cedo que a estratégia do Estado era dividir para dominar, e que a cooptação de líderes era a principal ferramenta para enfraquecer a resistência indígena.

Esta lição foi posta à prova muito cedo em sua carreira como liderança. Em 1985, durante uma de suas primeiras viagens a Porto Alegre para cobrar a demarcação da terra de Iraí, a FUNAI (sucessora do SPI) empregou a mesma tática de sempre. Ofereceram a Augusto e a outros três jovens líderes, Enes, Valdemar e Alcir, emprego, estudos pagos e a promessa de uma carreira como funcionários do órgão indigenista. Para muitos, seria uma oferta tentadora, uma saída da pobreza e da marginalização. Mas Augusto, com a memória viva do sofrimento de sua família, reconheceu a armadilha. Ele reuniu os companheiros e argumentou: “eu não acho bom porque a recém estamos reivindicando a área, isso não vai ser bom; outra coisa que vai atrapalhar, quando a gente estudar vamos parar de reivindicar a área”.

Eles recusaram a oferta. Este ato de recusa foi um momento definidor. Demonstrou que uma nova geração de lideranças estava surgindo, consciente das estratégias do Estado e imune às suas tentações. A incorruptibilidade de Augusto não era, portanto, uma mera escolha política, mas uma obrigação moral, uma promessa feita à memória de seus pais e ao futuro de seu povo. Ele internalizou que o poder de uma liderança não vinha de cargos ou benefícios concedidos pelo governo, mas da confiança e da luta ao lado de sua comunidade.

A Luta pela Terra Mãe – O Caso de Iraí

A luta pela demarcação da Terra Indígena de Iraí é o epicentro da trajetória de Augusto Ópẽ da Silva como liderança. Foi ali, nas margens do Rio do Mel, que sua determinação foi testada e sua genialidade estratégica se manifestou de forma mais clara. O caso de Iraí não foi apenas uma disputa por terra; foi um confronto direto com os poderes econômicos e políticos locais, uma batalha espiritual pela proteção de um território sagrado e um exemplo emblemático de como a ação direta e a auto-organização podem triunfar sobre a inércia e a má-fé do Estado.

Fotografia do acervo de Telmo de Lima Freitas, 1975.

No início dos anos 1990, a situação dos Kaingang de Iraí era desesperadora. Cerca de 74 famílias, totalizando quase 300 pessoas, viviam espremidas em um único hectare de terra no “toldo velho”, uma área na barranca do Rio do Mel. As condições eram piores que as das favelas da cidade: as casas precárias, muitas de plástico e taquara, eram constantemente ameaçadas pelas enchentes do rio. Sem terra para plantar, a subsistência dependia quase que exclusivamente da venda de artesanato, mas até mesmo essa atividade estava em risco, pois a mata de onde retiravam a taquara estava sendo destruída. A saúde da comunidade estava seriamente comprometida, e eles eram ironicamente proibidos de usar a água mineral das fontes que seus próprios antepassados haviam descoberto.

A raiz do conflito era a cobiça. O território tradicional Kaingang abrangia uma área de grande valor econômico e turístico para o município de Iraí, incluindo as famosas fontes de águas termais, a Reserva Florestal Municipal (criada em 1979 justamente sobre a terra indígena para legitimar a expulsão) e o aeroporto local. Uma poderosa coalizão de interesses locais — a prefeitura, a câmara de vereadores, empresários do setor hoteleiro e até mesmo grupos ambientalistas cooptados — se opunha ferozmente à demarcação. Os Kaingang eram alvo de uma campanha de difamação, sendo falsamente acusados de poluir o Rio do Mel, uma tática para deslegitimar sua presença e justificar sua remoção para a Terra Indígena de Nonoai, a mais de 40 quilômetros de distância.

A Liderança Estratégica de Augusto: Política e Espiritualidade

Neste cenário adverso, Augusto Ópẽ da Silva emergiu como uma liderança multifacetada, capaz de articular a luta em frentes distintas e complementares. No plano político, ele era um organizador incansável. Realizou inúmeras viagens a Porto Alegre e Brasília, onde aprendeu a navegar na burocracia estatal e descobriu que o processo de demarcação de Iraí estava deliberadamente “engavetado” por pressão de políticos locais, como o ex-prefeito Urivaldo Pigato e o deputado federal Osvaldo Bender. Em 1991, ele foi um dos autores de um panfleto que circulou amplamente, denunciando a situação e convocando apoio com a frase “JUNTE-SE A NÓS!!!”. Este documento articulava com clareza a base histórica e legal de sua reivindicação, citando o laudo antropológico da FUNAI de 1985 que confirmava a tradicionalidade da terra e os artigos 231 e 232 da recém-promulgada Constituição Federal.

Contudo, a luta de Augusto não era apenas política; era profundamente espiritual. Ele não caminhava sozinho. Era protegido pelo poderoso kujà Pedrinho da Silva Katān, que realizava rituais para garantir sua segurança contra as ameaças de morte que recebia de políticos da região. A própria luta pela terra estava imbuída de um sentido sagrado, conectada à memória do grande Cacique Nonohay, ancestral direto de Augusto, que, segundo a tradição, fora enterrado nas imediações das fontes de água. A defesa do território era, portanto, também a defesa da memória e da espiritualidade de seus antepassados. Augusto personificava essa fusão, argumentando que a terra para seu povo “significa uma mãe”, que tira do próprio corpo o alimento para dar vida, uma entidade sagrada que não pode ser envenenada com os agrotóxicos do agronegócio.

O Ponto de Virada: A Autodemarcação de 1992

Em 1992, a paciência dos Kaingang se esgotou. Apesar de a Portaria de Demarcação já ter sido assinada pelo Ministro da Justiça, na prática nada havia mudado. O prazo de cinco anos estabelecido pela Constituição de 1988 para a demarcação de todas as terras indígenas no Brasil estava se aproximando do fim, e a inação do governo era evidente. Em uma assembleia em julho, com a presença de lideranças de outras organizações como a ONISUL (Organização das Nações Indígenas do Sul) e a COIAB (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), surgiu a proposta que mudaria o curso da história: a autodemarcação.

Foi uma decisão audaciosa, uma passagem da posição de quem pede para a posição de quem faz. Em 12 de agosto de 1992, sob uma chuva torrencial que transformava o chão em barro, a estratégia foi posta em prática. Liderados pelo Cacique Jair Sales, pelo Vice-Cacique Valdemar Vicente e por Augusto Ópẽ da Silva, os guerreiros Kaingang, com o apoio de parentes Guarani de outras aldeias e de organizações como o CIMI e o COMIN, marcharam para fora do toldo velho. Empunhando seus arcos, flechas e facões, eles subiram e ocuparam a área do Aeroporto Vicente Dutra, um símbolo do “desenvolvimento” que os oprimia. Ali, fincaram o primeiro marco simbólico de sua terra retomada. As fotografias daquele dia são icônicas: mostram o cacique Jair com seu cocar, Augusto com seu blusão vermelho e o kujà Pedrinho ao lado deles, uma imagem que representa perfeitamente a união da liderança política, comunitária e espiritual no clímax da luta.

A autodemarcação foi um ato de ruptura que tornou impossível para o Estado continuar ignorando a reivindicação. A pressão funcionou. Em 1993, o presidente Itamar Franco finalmente homologou a Terra Indígena de Iraí, com uma área de 280 hectares. Foi uma vitória monumental, mas Augusto sabia que não era o fim da jornada. A área demarcada ainda era insuficiente para a crescente população, e a luta por outros territórios, como o da comunidade Borboleta, continuava.

A experiência de Iraí consolidou em Augusto a convicção de que os direitos dos povos indígenas são inegociáveis. Anos mais tarde, em uma reunião com autoridades que tentavam convencê-lo a aceitar a troca de terras tradicionais por outras áreas compradas pelo governo, sua resposta foi categórica e se tornou um de seus mais célebres legados: “Nós não vamos negociar os nossos direitos. Direito não se negocia e os nossos estão bem escritos na Constituição Federal. Direito se cumpre”. A luta por Iraí não apenas garantiu um lar para seu povo; ela forjou um princípio e um método de luta que inspirariam gerações futuras.

Abrindo as Portas da Universidade

Após décadas dedicadas à luta pela terra, Augusto Ópẽ da Silva voltou seu olhar para outra fronteira crucial para o futuro de seu povo: a educação superior. Ele compreendeu que, no século XXI, a universidade era um espaço estratégico de poder e conhecimento que os povos indígenas precisavam ocupar, não para serem assimilados, mas para se fortalecerem. Sua atuação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) foi tão transformadora quanto sua luta em Iraí, demonstrando a mesma visão estratégica, a mesma insistência na autodeterminação e o mesmo cuidado com as bases. Ele não lutou apenas para que os indígenas entrassem na universidade; ele lutou para que a universidade se transformasse para poder recebê-los.

A história da presença indígena na UFSM tem um marco claro: a chegada de Augusto Ópẽ da Silva em 2008.[1, 1, 13] Naquela época, a universidade já possuía um sistema de cotas há dois anos, mas este era pouco mais que uma formalidade burocrática.2 A instituição era descrita como um corpo tomado pela “inércia e desinteresse”, sem qualquer iniciativa própria para criar um programa de apoio que fosse além do simples ingresso.[1, 1, 13] Foi o desconhecimento da própria universidade sobre como lidar com a questão indígena que abriu uma brecha para a participação direta das comunidades, e Augusto foi a liderança chamada para preencher esse vácuo.[1, 1, 13]

Convidado por um pequeno grupo de apoio e por lideranças locais, ele viajou de Iraí a Santa Maria sem garantias de recursos, movido apenas pelo senso de dever.[1, 1, 13] Sua chegada, como já narrado, foi emblemática. Ao priorizar a visita ao acampamento Kaingang em detrimento da reunião com a reitoria, ele estabeleceu desde o primeiro momento que a voz e as necessidades da comunidade seriam o centro do processo.2 A reunião da qual ele participou na manhã seguinte “abriria definitivamente as portas da UFSM para os povos indígenas”, não apenas como estudantes, mas como protagonistas de sua própria política educacional.[1, 1, 13]

A Filosofia da Educação Indígena: Permanência com Cultura

A visão de Augusto para a educação superior era sofisticada e profundamente enraizada em sua experiência de luta contra as políticas assimilacionistas do Estado. Para ele, o acesso era apenas o primeiro passo, e talvez o menos importante. A verdadeira batalha era pela permanência e, acima de tudo, pela preservação da identidade cultural dentro do ambiente acadêmico.

Sua maior preocupação, conforme relatado pelo professor Mauro Casemiro, era que a universidade se tornasse um novo instrumento de colonização, onde a “influência do branco entra no espírito do Kaingang” e domina seu pensamento.1 Ele temia que os jovens, ao irem para as grandes cidades e universidades, se esquecessem de suas culturas e não retornassem para suas comunidades.1 Em seu discurso de 2011, ele sintetizou sua filosofia: “nós podemos estudar sem deixar minha própria cultura”. O objetivo não era formar indivíduos academicamente bem-sucedidos que se distanciaram de suas origens, mas sim capacitar jovens para que pudessem aplicar os novos conhecimentos em benefício de seus povos, mantendo-se firmes em sua identidade. Essa filosofia se traduziu em demandas concretas. Augusto não se contentava com a vaga; ele exigia estrutura. A luta por uma “casa pra onde parar pra estudar” foi central em suas negociações.1 Ele entendia que, para um jovem indígena deslocado de sua comunidade, ter um espaço de moradia seguro e coletivo era uma condição fundamental para a permanência e o sucesso acadêmico.

Ele temia que os jovens, ao irem para as grandes cidades e universidades, se esquecessem de suas culturas e não retornassem para suas comunidades.

Essa luta culminou, anos após sua morte, na inauguração da Casa do Estudante Indígena da UFSM em 2018, que foi postumamente nomeada em sua homenagem, um reconhecimento de seu papel pioneiro. Hoje infelizmente a Casa do Estudante Indígena Augusto Ope não foi finalizada, o projeto original da casa prevê 4 blocos iguais ao da foto e mais um espaço de convivência ao centro, a obra não foi concluída ainda por falta de recursos de acordo com a UFSM.

A Conquista Institucional: CIAPFAI e o Vestibular Indígena

Para transformar sua visão em realidade, Augusto sabia que era preciso criar uma estrutura de poder indígena dentro da própria universidade. Sua maior conquista institucional foi a criação, em 2008, da CIAPFAI (Comissão de Implementação e Acompanhamento do Programa Permanente de Formação de Acadêmicos Indígenas). Ele não apenas impulsionou sua criação, como se tornou seu primeiro coordenador.[1, 1, 13]

A CIAPFAI foi revolucionária porque institucionalizou o princípio da autodeterminação. Construída sobre a filosofia de Augusto de participação direta das bases, a comissão era composta por lideranças indígenas, estudantes, representantes da universidade e grupos de apoio indigenista. Isso garantia que as decisões sobre o programa — desde o processo seletivo até as políticas de permanência — fossem tomadas em diálogo constante com as comunidades, e não impostas de cima para baixo pela administração universitária.8 A CIAPFAI tornou-se o principal canal para todas as reivindicações dos povos originários na UFSM.

Uma das primeiras e mais importantes batalhas travadas pela CIAPFAI sob a liderança de Augusto foi a criação de um vestibular específico para estudantes indígenas. Ele rechaçava a ideia de que os candidatos indígenas deveriam ser submetidos aos mesmos critérios do vestibular universal, argumentando que isso ignorava as profundas desigualdades e as especificidades da educação escolar indígena. Em seu discurso de 2011, ele criticou a postura de quem dizia que “o índio tem que ser igual ao branco, fazer o mesmo vestibular”. Para ele, um processo seletivo diferenciado não era um privilégio, mas uma medida de equidade, um passo necessário para se chegar a uma educação verdadeiramente “específica”, que respeitasse e valorizasse os conhecimentos e as trajetórias dos povos indígenas. Graças a essa luta, a UFSM hoje realiza um Processo Seletivo Indígena com provas e critérios próprios, definidos em consulta com as comunidades.

O resultado do trabalho incansável de Augusto e da CIAPFAI é que a UFSM possui hoje um dos programas mais avançados de acesso e permanência para estudantes indígenas no Brasil.2 O legado de sua luta é visível e concreto: um vestibular específico, a Casa do Estudante Indígena, políticas de acompanhamento pedagógico e de “etnodireito”, e, talvez o mais importante, uma rotina de “percurso” na qual a universidade vai até mais de 20 aldeias para dialogar diretamente com as comunidades sobre o programa. Augusto não apenas abriu as portas da universidade; ele construiu uma ponte sólida e de mão dupla entre a aldeia e a academia, garantindo que o caminho do conhecimento fosse um caminho de fortalecimento, e não de perda, para as futuras gerações.

O Pensamento de um Wãnh-Wuntàr – Articulação, Cultura e Espiritualidade

Para compreender a totalidade da figura de Augusto Ópẽ da Silva, é insuficiente analisá-lo apenas como um líder político ou um ativista. Sua eficácia e o profundo respeito que comandava provinham de uma fonte mais complexa, enraizada na cosmologia de seu povo. A categoria sociológica Kaingang que melhor o define, e que ele mesmo adotou, é a de wãnh-wuntàr, o “guerreiro-dançador”. Este conceito, articulado por pesquisadores em diálogo com lideranças Kaingang, descreve um tipo de líder que transcende a dicotomia ocidental entre o político e o espiritual, integrando-os em uma práxis única e poderosa. Augusto era a personificação do wãnh-wuntàr: um guerreiro na arena política, cuja força vinha da “dança” — a dimensão ritual, cultural e espiritual que sustentava cada um de seus atos.

De acordo com a etnologia Kaingang, um wãnh-wuntàr é uma liderança que mobiliza e catalisa processos através de palavras e práticas densas de significado. Sua agência não se restringe a uma única comunidade; sua influência se estende por um vasto território, sendo chamado para apoiar lutas, articular alianças e, crucialmente, “encantar os adversários”, deslocando-os em direção aos objetivos Kaingang não pela força bruta, mas pela força do discurso ético e da legitimidade cultural. A atuação do wãnh-wuntàr está intrinsecamente ligada ao sistema de medicina tradicional, pois ao lutar pela integridade do “corpo da terra”, ele garante as condições para o bem-viver do “corpo da pessoa”.

Augusto encarnava perfeitamente este papel. Sua oratória era lendária, possuindo uma “rara força imagética, mitológica”, capaz de conectar passado e futuro no presente. Seus gestos e sua presença física complementavam suas palavras, conferindo-lhes um poder de sedução e convicção. Ele era um guerreiro que viajava incansavelmente de aldeia em aldeia, costurando alianças e fortalecendo a resistência.[1, 1, 12] E sua “dança” era a profunda sabedoria cultural e espiritual que informava cada uma de suas estratégias políticas. Não é à toa que, ao ser convidado para um importante evento acadêmico em 2011, ele pediu para ser apresentado formalmente como um wãnh-wuntàr.

Um dos pilares do pensamento de Augusto como wãnh-wuntàr era sua rejeição ao modelo de liderança personalista, do “caudilho” ou “messias”. Sua convicção, repetida como um mantra, era: “A verdadeira força está nas bases, só a força coletiva pode conquistar os direitos de nosso povo”.[1, 1, 12] Ele não se via como um salvador, mas como uma extensão da vontade coletiva, um facilitador para que o povo se reconhecesse como a força motriz da mudança. Por isso, ele nunca foi um “lutador de holofotes”; sua legitimidade vinha de sua presença constante no meio do povo, não apenas com outros caciques, mas com os jovens, as mulheres e os “comuns”.[1, 1, 12]. Sua visão estratégica ia além do mundo indígena. Ele possuía uma compreensão sofisticada do capitalismo e de seus mecanismos de opressão, o que o levou a defender uma “globalização social das lutas, contra a globalização do sistema de opressão”.[1, 1, 12]

“A verdadeira força está nas bases, só a força coletiva pode conquistar os direitos de nosso povo”.

Augusto òpē da silva

Ele entendia que a causa indígena não estava isolada, mas entrelaçada com as lutas de outros grupos marginalizados. Por isso, foi um fervoroso construtor de alianças com os movimentos dos quilombolas, dos sem-terra (MST), dos sem-teto e dos trabalhadores urbanos. Ele acreditava que apenas uma frente ampla e unida de todos os oprimidos poderia exercer pressão suficiente para forçar o Estado a cumprir seus deveres. Sua famosa analogia, “O governo é que nem feijão velho, destes que distribuem nas cestas básicas, só cozinha na base da pressão”, resume perfeitamente essa filosofia de ação coletiva e pressão popular.

A Centralidade da Cultura e da Espiritualidade

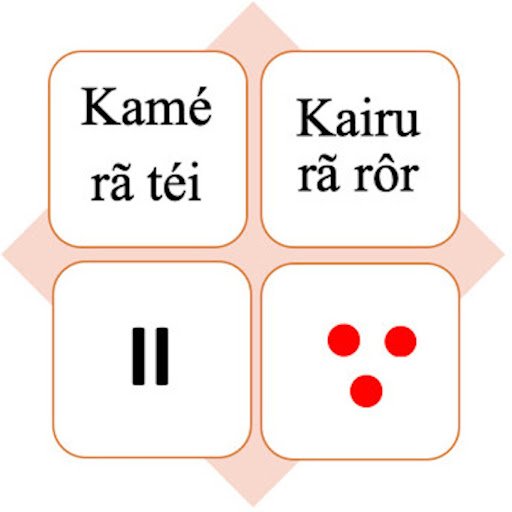

A base de todo o pensamento e ação de Augusto era a cosmologia Kaingang. Sua política não era secular, mas sagrada. Seu filho, Sandro, recorda como ele ensinava os valores fundamentais através das histórias tradicionais (gufë e ó) e da estrutura social baseada nas metades duais kamé e kajru, e na relação sagrada de respeito mútuo do jamré (cunhado).1 Para Augusto, a organização social, a saúde, a educação e a religiosidade estavam todas interligadas e sustentadas por esses princípios culturais.1 O conceito de akren, que em Kaingang designa tanto a memória quanto o ato de pensar, era central em sua visão de mundo. Para ele, o akren indígena era diferente do pensamento não-índio, pois estava ligado à natureza, à vida, à cultura e à memória dos antepassados, guiando a ação a partir de uma visão que olha para os lados, para trás e para frente, e não apenas em linha reta.1

Sua dedicação à revitalização da cultura era evidente em sua participação ativa no “II Encontro dos Kujà”, um evento crucial para o fortalecimento da medicina tradicional Kaingang.1 Ele via os kujà, as parteiras tradicionais (wón téin tàn fág unbrëg nïr guèi fón fag tár) e outros especialistas como os guardiões de uma ciência milenar, cujo conhecimento era essencial para a saúde do povo e deveria ser respeitado e integrado às políticas públicas.1 Sua relação pessoal com o kujà Pedrinho da Silva Katān, a quem recorria para proteção espiritual e para a cura de seu filho, demonstra que essa defesa não era apenas um discurso político, mas uma prática de vida.

No centro de sua espiritualidade estava a terra. Ele a descrevia não como um recurso a ser explorado, mas como uma entidade viva, uma “mãe” que nutre seus filhos. Esta visão o colocava em oposição direta à lógica capitalista do agronegócio, que via a terra como um mero instrumento para gerar lucro. Para Augusto, a terra era sagrada, inalienável, e a fonte de toda a vida e cultura. A luta pela terra era, em sua essência, a luta pela própria existência e identidade do povo Kaingang. Como ele mesmo afirmou, “sem terra não existe futuro para nós”.

O conceito de wãnh-wuntàr permite, assim, uma compreensão integrada de Augusto Ópẽ da Silva. Ele resolve as aparentes contradições de sua personalidade — o guerreiro inegociável nas mesas de negociação e o avô terno ao pé do fogo [1, 1, 12] — mostrando que eram facetas de um mesmo papel holístico. Sua força política não vinha de táticas seculares, mas de uma legitimidade profundamente espiritual e cultural que seus oponentes não podiam nem compreender, nem cooptar, nem derrotar.

Äkren: A Epistemologia Kaingang do Pensar e Lembrar

No cerne da filosofia e da ação política de Augusto Ópẽ da Silva, e do povo Kaingang como um todo, reside um conceito fundamental que define sua maneira de estar no mundo: o äkren. Traduzido de forma simplificada como “memória” ou “pensamento”, o äkren é, na verdade, uma complexa epistemologia, um “jeito de pensar” que difere profundamente da lógica linear ocidental.

Em uma de suas mais detalhadas explicações, o próprio Augusto Ópẽ da Silva desvendou as múltiplas dimensões do äkren:

“Äkren é o jeito de nós pensar. Äkren tem vários sentidos. Äkren quando você lembra o passado, o presente e também pensar no futuro. Äkren quer dizer um pensamento. […] E o äkren é muito diferente do que o não índio pensa, pensamento diferente. Pensamento do índio é mais ligado, pensamento mais, assim, da natureza, da vida. […] Pensar dos parentes que já morreram, né… Então, ela é ligado tudo nisso, a palavra äkren”.

Essa forma de pensar não é abstrata; está visceralmente conectada à existência material e espiritual. Para os Kaingang, a vida (vida) só é plena quando se tem espaço, natureza livre, florestas, animais e rios. O äkren, portanto, é o pensamento que se ancora nessa totalidade, lembrando até mesmo das árvores e animais que já foram extintos pelo “sistema capitalista”, a ponto de seus nomes serem dados às crianças para que não sejam esquecidos.

A principal distinção que Augusto apontava era contra a visão linear do não-índio, que “tem uma visão só: reto”. Em contrapartida, o pensamento Kaingang, o äkren, opera a partir de “quatro visões” :

Uma percepção do entorno, da comunidade, das relações sociais e do ambiente imediato. O passado, para o pensamento Kaingang, não é algo morto ou superado. “Ela permanece viva”, dizia Augusto. O ato de pensar envolve ativamente “buscar aquele que está atrás e traz para o presente”. A memória dos ancestrais, das lutas e dos saberes antigos é uma força ativa que informa e guia as ações no agora. O futuro, as novas gerações e a continuidade do “jeito de vida” Kaingang.

Essa estrutura multidimensional permite uma tomada de decisão mais complexa e cuidadosa, que considera as consequências das ações para a teia de relações que constitui o mundo, evitando “fazer as coisas errado” e garantindo a sobrevivência do povo como uma “nação diferente”.

O äkren não é um exercício puramente contemplativo; é intrinsecamente ligado à ação. “Pra fazer alguma coisa, você tem que pensar”, afirmava Augusto, ressaltando o vínculo entre planejamento e prática. Sua notável habilidade política, sua capacidade de avaliar cenários, planejar ocupações de terra, antecipar as reações do Estado e articular alianças era uma manifestação do äkren. Ele inclusive transformava o substantivo “estratégia” em um verbo de ação contínua: “estratejar”.

Essa forma de pensar estratégica, que superava a assimetria de forças entre os indígenas e o Estado, era análoga ao mito do macaco e do tigre, que Augusto gostava de contar. Nele, o macaco, fisicamente mais fraco, vence o tigre não pela força, mas pela astúcia e pela organização de seus aliados “menores” (abelhas, mosquitos, marimbondos). Assim como o macaco, Augusto surpreendia seus oponentes com a organização de seus guerreiros, demonstrando que o poder do äkren reside no contato e no conhecimento profundo do Outro.

A Transmissão do Saber: Histórias e Rituais

Essa epistemologia é transmitida de geração em geração, não através de manuais, mas de forma viva e encarnada. O äkren nasce, segundo Augusto, “através da história”, quando os pais e avós contam as narrativas tradicionais (gufë e ó) para as crianças, geralmente à noite, ao redor do fogo. É nesse momento que a criança “começa a pensar” e a desenvolver “pensamentos positivos de forma da sua cultura”.

Além da oralidade, a formação de um “bom pensador” pode envolver a dimensão xamânica. Augusto relatou uma memória de infância em que seu pai adotivo lhe deu para comer o miolo da cabeça de um pássaro específico, o jēslagpā’i, considerado o “chefe dos pássaros”, com o propósito de que ele se tornasse “um sabedor, uma liderança, ter pensamentos positivos”. Também lhe deram folhas de árvores para mastigar e engolir, remédios do mato para que ele se tornasse um “bom pensador”.

Portanto, o äkren é mais do que memória ou pensamento. É uma filosofia de vida, uma ferramenta de luta e uma epistemologia de resistência. É a capacidade de manter o passado vivo no presente para construir um futuro, de conectar o ser humano à natureza e à espiritualidade, e de transformar o saber em ação estratégica e coletiva. É a prova de que, mesmo sob a imensa pressão assimilacionista, o povo Kaingang preservou uma forma única e poderosa de conhecer e transformar o mundo.

“O futuro de nossos filhos é a terra”

A vida de Augusto Ópẽ da Silva foi uma longa e incansável batalha. A mesma determinação que ele demonstrou nas retomadas de terra e nas negociações com o governo, ele a aplicou em sua luta pessoal contra um câncer nos seus últimos anos.1 Mesmo debilitado e hospitalizado, seu espírito guerreiro não se abateu. Ele acompanhava atentamente os desdobramentos da luta indígena e, por duas vezes, deixou o leito do hospital para, com a voz ainda forte, confrontar as autoridades e lembrá-las de suas responsabilidades para com os povos originários.[1, 1, 12] Sua passagem, em 31 de maio de 2014, em sua casa na Terra Indígena de Iraí — a terra pela qual tanto lutou — foi um momento de profunda dor para os povos indígenas do sul do Brasil, mas também de reafirmação de seu caminho e de seus ensinamentos.[1, 1, 7, 12]

A força espiritual do seu nome ecoou de forma extraordinária no dia de seu velório. Em meio à dor e às homenagens, um grande gafanhoto verde surgiu, sobrevoou a multidão, pousou brevemente no ombro de seu filho Sandro, como um gesto de consolo, e depois permaneceu por um longo tempo sobre o caixão. Para os presentes, não foi uma coincidência, mas uma manifestação do espírito de Ópẽ, uma confirmação de que sua essência transcendia a vida material. Este evento poderoso conecta o início e o fim de sua jornada, revelando que sua luta política era inseparável de sua identidade espiritual.

O legado de Augusto não é um monumento de pedra, mas um caminho aberto, uma semente plantada que continua a brotar. É um legado vivo, carregado por aqueles que ele inspirou e formou. Como afirmou a liderança Ilinir Jacinto após sua morte, a resposta à sua ausência não pode ser o desânimo, mas sim a união e a continuidade: “vamos ter que começar a se abraçar mais e tocar em frente, pois ele se foi, mas a luta não pode parar”. A falta do grande líder deve servir para fortalecer a luta, não para enfraquecê-la.

Ele foi um mentor para a juventude, um professor que ensinou não apenas a lutar, mas a pensar estrategicamente, a se organizar e a navegar no mundo dos não-indígenas sem perder a própria identidade. A Escola Estadual Indígena da aldeia Ketyjug Tegtu, em Santa Maria, batizada com seu nome, é um testemunho do carinho e do reconhecimento de uma das muitas comunidades que ele ajudou a fortalecer.[1, 1] Sua vida demonstrou que é possível mover o mundo quando a determinação está aplicada na direção certa, pelos motivos certos.[1, 1]

Seus princípios continuam a guiar o movimento indígena: a força inquestionável das bases organizadas, a inalienabilidade e a sacralidade da terra, a centralidade da cultura como pilar da existência e a necessidade de construir alianças estratégicas com outros movimentos oprimidos. Ele deixou um manual de luta, não escrito em papel, mas gravado na memória e na prática de seu povo.

No final, toda a complexidade de seu pensamento e de sua ação pode ser sintetizada em uma de suas mais poderosas declarações, registrada por José Otávio Catafesto de Souza: “O futuro de nossos filhos é a terra… Nós temos que nos organizar primeiro e depois pressionar os órgãos do governo… Eles dizem que nós não somos mais índios, pois não falamos mais a língua. Mas isso é porque não temos terra e temos que morar na periferia”.1

Esta frase é o testamento de Augusto Ópẽ da Silva. Ela conecta de forma inseparável o futuro, a terra, a organização política, a identidade, a língua e a cultura. Para ele, todas as lutas — pela saúde, pela educação, pela dignidade — começavam e terminavam na luta pela terra. A terra não era um bem material, mas a própria condição de possibilidade de ser Kaingang. Sua vida foi a personificação dessa crença. Ele foi o Ópẽ, o gafanhoto que saltou sobre as armadilhas do poder para defender a terra-mãe, garantindo que as raízes de seu povo pudessem continuar a brotar, cada vez mais fortes, para as gerações do amanhã. Seu corpo foi plantado de volta na terra, mas seu espírito de luta floresce em cada Kaingang que hoje caminha com mais dignidade.

Referências citadas

- Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 8, n.2, p. 376-385, jul./dez. 2014. – AUGUSTO ÓPẼDA SILVA: CAMINHO ETERNO NA LUTA DOS POVOS INDÍGENAS https://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/52023/32629

- ROSA, Rogério Reus Gonçalves da. A Temporalidade Kaingang na Espiritualidade do Combate. 1998. 186 f. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [1998].

- “Os Kujà São Diferentes”: um estudo etnológico do complexo xamânico dos Kaingang da Terra Indígena Votouro. 2005. 416 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, [2005].

- . Lenda e Mito do Cacique Nonohay Guerra e Vingança Kaingangue no Fio do Tempo. In: KERN, Arno; SANTOS, M. Cristina dos; GOLIN, Tau (Org.). Povos Indígenas. Passo Fundo: Méritos, 2009. p. 137-160.

- A Relação Afro-Ameríndia do Negrinho do Pastoreio e do Saci-Pererê na Mitologia. Antares: Letras e Humanidades, v. 5, n. 10, p. 175-203, 2013.

- O Xamanismo Kaingang: a relação dos kujà com os espíritos animais/vegetais da floresta e os santos do panteão do catolicismo popular. In: FLECK, Eliane Cristina

- Deckmann (Org.). Religiões e Religiosidades no Rio Grande do Sul: Manifestações da Religiosidade Indígena. São Paulo: Associação Nacional de História, 2014. p. 97-128. v. 3.

- Vestibular Indígena – Observatório de Direitos Humanos – UFSM, acessado em outubro 26, 2025, https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pre/observatorio-de-direitos-humanos/vestibular-indigena

- Kaingang – Povos Indígenas no Brasil – PIB Socioambiental, acessado em outubro 26, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kaingang

- Perdemos um grande guerreiro! – Conselho Indigenista Missionário | Cimi, acessado em outubro 26, 2025, https://cimi.org.br/2014/05/36144/

- Ato histórico em aldeia fortalece laços com indígenas – sedufsm, acessado em outubro 26, 2025, https://www.sedufsm.org.br/noticia/2399

- UFSM Inaugura Casa do Estudante Indígena, acessado em outubro 26, 2025, https://www.ufsm.br/2018/12/14/ufsm-inaugura-casa-do-estudante-indigena

- edital-indígena 2025 – Santa Maria – UFSM, acessado em outubro 26, 2025, https://www.ufsm.br/app/uploads/sites/342/2024/09/edital-indigena-2025-1.pdf

- Estudantes indígenas reivindicam melhores condições na UFSM – EDUCOM, acessado em outubro 26, 2025, https://www.ufsm.br/midias/experimental/educom/2015/07/13/estudantes-indigenas-reivindicam-melhores-condicoes-de-permanencia-na-ufsm

- 133/2023 – Processo Seletivo Indígena UFSM 2024 – PROGRAD, acessado em outubro 26, 2025, https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/editais/133-2023