O Legado de Violência do SPI no Sul do Brasil

A criação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) em 1910 não pode ser compreendida isoladamente das violentas transformações que marcavam a República Velha no Brasil. O início do século XX foi um período de expansão agressiva das fronteiras econômicas do país, impulsionada por projetos de infraestrutura que visavam integrar o vasto interior ao mercado nacional. A construção de ferrovias, como a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, e a expansão das linhas telegráficas rasgaram territórios tradicionalmente ocupados por povos indígenas, gerando conflitos armados inevitáveis. No estado de São Paulo, os Kaingang resistiram ferozmente ao avanço da ferrovia sobre suas terras, assim como os Botocudos em Minas Gerais e Espírito Santo e outros grupos no Paraná e em Santa Catarina, que lutaram contra a invasão de colonos.1 A violência era endêmica, frequentemente perpetrada por matadores profissionais, os “bugreiros”, contratados por especuladores de terras para “limpar” a área.1

Essa brutalidade doméstica transcendeu as fronteiras nacionais. Em 1908, durante o XVI Congresso de Americanistas em Viena, o Brasil foi publicamente acusado de promover o massacre de suas populações indígenas, gerando uma crise de imagem internacional para o jovem governo republicano.1 A pressão externa, somada à instabilidade interna causada pelos conflitos, forçou o Estado a buscar uma nova abordagem para a “questão indígena”. A solução encontrada foi a criação de um órgão leigo, desvinculado das missões religiosas que historicamente conduziram a política indigenista, e que estaria sob controle direto do Estado.1

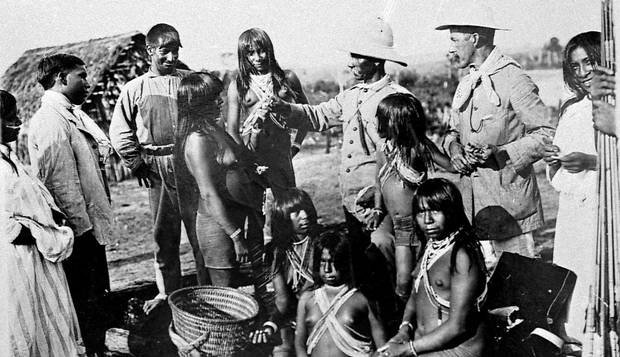

Nesse contexto, emergiu a figura do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Um militar de orientação positivista, Rondon ganhou notoriedade por sua liderança na Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas (1907-1915).1 Durante essas expedições, ele estabeleceu contato pacífico com diversos povos, formulando uma filosofia de “pacificação” que se tornaria a base ideológica do novo órgão.1 Rondon foi o fundador e primeiro diretor do SPI, defendendo uma abordagem que, em sua visão, visava proteger os indígenas do extermínio e integrá-los pacificamente à nação.3

Contudo, a própria estrutura de criação do órgão revela uma contradição fundamental, um paradoxo que definiria seus 57 anos de existência. O Decreto nº 8.072, de 20 de junho de 1910, não criou apenas o SPI, mas o Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais (SPILTN).1 Sua missão era dupla: “proteger” os indígenas e, simultaneamente, assentar trabalhadores nacionais — sertanejos, ex-escravizados e seus descendentes — em núcleos de colonização agrícola para impulsionar a produção e conter o êxodo rural.1 A união dessas duas tarefas sob o mesmo teto administrativo expõe a verdadeira natureza do projeto estatal. Não se tratava de um ato puramente humanitário, mas de uma manobra estratégica para gerenciar terras e populações de forma a facilitar a expansão das fronteiras econômicas e simbólicas da nação.7 Embora as duas frentes tenham sido separadas administrativamente em 1918, a lógica integracionista permaneceu como o pilar da política do SPI.1 A “proteção” oferecida era, desde o início, instrumental e condicionada à futura assimilação do indígena ao processo produtivo nacional.

Tabela 1: Linha do Tempo da Política Indigenista do SPI e o Arrendamento no Sul (1910-1967)

| Período | Marco Legal/Político | Ação Chave no Sul do Brasil | Impacto/Consequência | Fontes Relevantes |

| 1910-1918 | Criação do SPILTN (Decreto nº 8.072/1910); Código Civil de 1916 estabelece a tutela. | Início da demarcação das primeiras reservas para os Kaiowá e Guarani no sul do então Mato Grosso (1915). | Confinamento de populações semi-nômades; estabelecimento da base legal para o controle do SPI sobre terras e pessoas. | 1 |

| 1918-1930 | Separação formal entre SPI e Localização de Trabalhadores Nacionais (1918); Lei nº 5.484/1928 reforça a tutela. | Criação de Postos Indígenas (PIs) como o Xapecó (SC) e Mangueirinha (PR); início das tentativas de esbulho “legal” das terras. | Consolidação do controle territorial pelo SPI; intensificação da sedentarização forçada e da interferência nos modos de vida. | 2 |

| 1930s-1950s | SPI sob influência do nacional-desenvolvimentismo; PIs passam a ser vistos como “empresas capitalistas”. | Intensificação da extração de madeira (pinheirais) e início da prática sistemática de arrendamento de terras a não-indígenas. | Institucionalização do trabalho forçado (“Panelão”); início da desterritorialização em larga escala (ex: Nonoai); “Renda Indígena” é cooptada pelo SPI. | 9 |

| 1960-1967 | Aumento das denúncias de corrupção e violência; instauração de Comissões Parlamentares de Inquérito. | Arrendamento se torna a principal fonte de conflitos internos e violência; Relatório Figueiredo documenta atrocidades nos PIs do Sul. | Colapso social e político nas terras indígenas; perda massiva de territórios; extinção do SPI e criação da Funai em 1967. | 3 |

A Doutrina Assimilacionista: A Engenharia Social para Transformar o “Índio” em “Trabalhador Nacional”

O “Índio Transitório”

A ideologia que norteou todas as ações do SPI estava ancorada em uma premissa fundamental do pensamento social e político brasileiro do século XIX e início do XX: a de que os povos indígenas representavam uma categoria social transitória, um estágio primitivo da evolução humana destinado a desaparecer com o avanço da civilização.15 Sob essa ótica positivista, a identidade indígena não era vista como uma forma de ser permanente e legítima, mas como uma fase temporária na jornada linear da “barbárie” à “civilização”.16 O destino final e inevitável do “índio” era sua completa dissolução na sociedade nacional, transformando-se em um trabalhador rural ou um proletário urbano, indistinguível dos demais brasileiros.2 Essa visão negava aos povos indígenas qualquer futuro enquanto coletividades culturalmente distintas, reduzindo sua existência a um problema a ser administrado até sua eventual extinção cultural.

Essa doutrina assimilacionista foi formalizada e legalmente instrumentalizada através do regime de tutela. O Código Civil de 1916, seguido pela Lei nº 5.484 de 1928, classificou os indígenas como “relativamente incapazes”, colocando-os sob a guarda legal do Estado, exercida pelo SPI.2 Essa medida, aparentemente protetiva, foi a pedra angular do que o antropólogo João Pacheco de Oliveira chamou de “paradoxo da tutela”.2 Por um lado, o SPI tinha a missão oficial de proteger as terras e as culturas indígenas; por outro, sua autoridade tutelar lhe conferia o poder de intervir drasticamente em suas vidas, promovendo a transferência de seus territórios para abrir espaço para a colonização e impondo alterações profundas em seus modos de vida para acelerar sua “evolução”.2

A incapacidade jurídica não era, portanto, uma medida paternalista benigna, mas a ferramenta legal essencial que legitimava a expropriação. Ao declarar os indígenas incapazes de gerir seus próprios assuntos, o Estado, através do SPI, arrogou para si o direito de administrar o vasto “Patrimônio Indígena” — suas terras e recursos. Isso permitiu que o órgão contornasse o consentimento dos próprios tutelados para implementar políticas que serviam aos interesses econômicos e geopolíticos do Estado, como o arrendamento de terras, em detrimento dos interesses das comunidades. A tutela, baseada em uma noção genérica e homogeneizante de “índio” que ignorava a imensa diversidade étnica e cultural do país, forneceu a cobertura legal e moral para a espoliação material.2

Na prática, o SPI desenvolveu uma metodologia de engenharia social para executar seu projeto assimilacionista. A própria estrutura interna do órgão refletia as etapas desse processo forçado: suas divisões administrativas eram organizadas em fases como atração, pacificação, sedentarização e, por fim, nacionalização (ou integração).2 Essa abordagem, que incorporava técnicas das missões religiosas, como a distribuição de presentes e roupas, visava confinar os povos em reservas territoriais delimitadas.2 Uma vez confinados, seriam “educados” para o trabalho nos moldes ocidentais, com o objetivo final de transformá-los em “trabalhadores nacionais” úteis ao Estado.7

Essa política era, em essência, uma forma “hábil e silenciosa de matar os índios, defendendo-os”.17 Ao mesmo tempo que se buscava evitar massacres explícitos para aplacar a crítica internacional, implementava-se um projeto de etnocídio que visava erradicar suas culturas, línguas e modos de vida. A “proteção” do SPI significava, na prática, a destruição de sua autonomia e a imposição de um modelo de vida que os tornaria dependentes e submissos, preparando o terreno para a fase seguinte: a exploração econômica de suas terras agora “pacificadas”.

O Povo Kaingang e a Dupla Ação do Estado: Da Colonização Estadual à Nacionalização Federal

A atuação do SPI no sul do Brasil não pode ser compreendida sem o contexto histórico do povo Kaingang — hoje o terceiro maior grupo indígena do país, com mais de 45 mil pessoas — e da política indigenista que já estava em curso na região. Historicamente, os Kaingang, pertencentes ao tronco linguístico Jê, demonstraram uma notável capacidade de defender seus territórios nas florestas de araucária contra as primeiras incursões coloniais, desde os jesuítas no século XVII até os bandeirantes. No entanto, a partir do século XIX, a política imperial de aldeamentos iniciou um processo sistemático de sedentarização forçada, com o objetivo explícito de “liberar” suas terras para a colonização europeia.

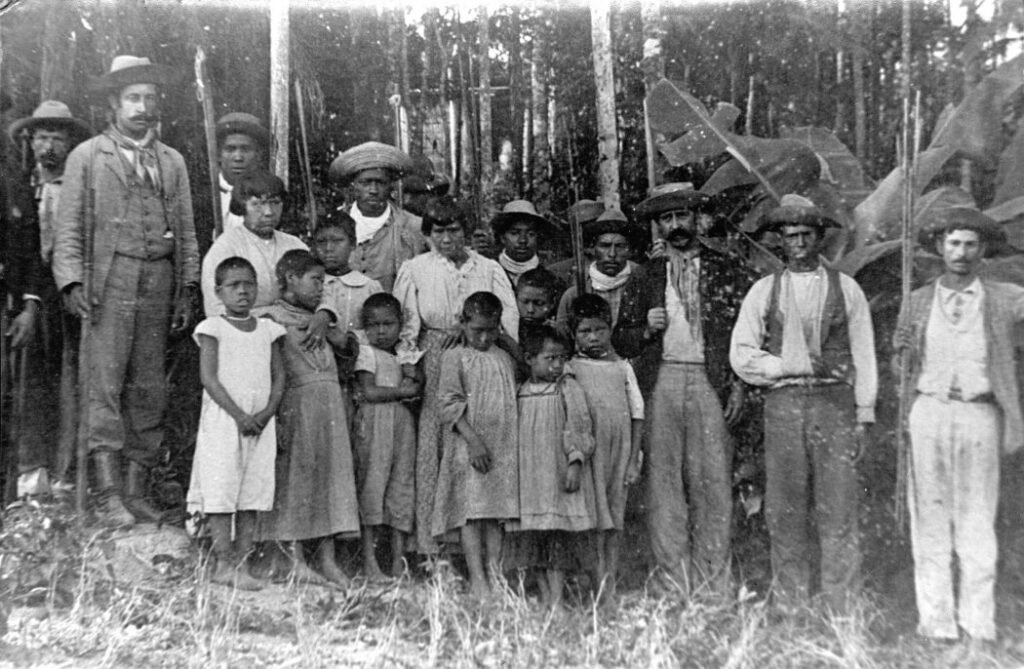

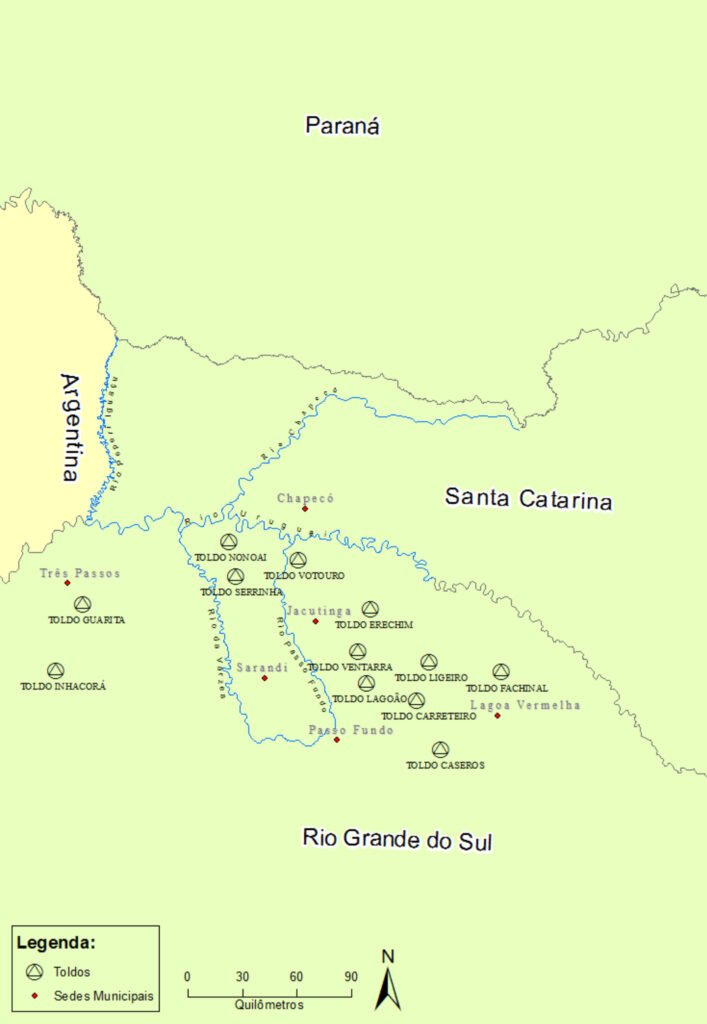

No Rio Grande do Sul, essa política foi executada no início do século XX pela Diretoria de Terras e Colonização (DTC), um órgão estadual que, entre 1911 e 1918, demarcou doze “toldos” indígenas, incluindo Nonoai, Guarita e Serrinha. A estratégia era clara: confinar os Kaingang em terras menos férteis para abrir espaço para os colonos italianos que chegavam em massa à região. A ação da DTC representava um projeto civilizatório em nível estadual, focado na “limpeza” das terras para a agricultura e na submissão de um povo.

A criação do SPI em 1910 e sua consolidação nas décadas seguintes representaram uma intensificação e nacionalização desse processo. O projeto do SPI era mais virulento e abrangente: não se tratava apenas de confinar os indígenas, mas de transformar os próprios indivíduos em “trabalhadores nacionais” e suas terras em mercadorias a serviço da economia do país. A partir da década de 1930, sob a influência do Estado Novo de Vargas, o SPI assumiu o controle de muitos desses toldos estaduais e implementou seus próprios Postos Indígenas de Assistência, Nacionalização e Educação (PINs), como os de Guarita e Nonoai, submetidos à 7ª Inspetoria Regional.

Mesmo os toldos que permaneceram sob administração estadual até os anos 1960, como Votouro e Ventarra, não escaparam da influência federal. Funcionários do SPI visitavam essas áreas para disseminar suas políticas, garantindo que o modelo repressivo de trabalho forçado, como o sistema de “panelão”, se tornasse o padrão em todo o território Kaingang. O órgão federal agiu como um aparelho de controle social a serviço do capital, buscando desestruturar a organização social, política e econômica dos Kaingang para facilitar sua “assimilação”. Para isso, implementou uma estrutura de dominação que incluía a figura autoritária do chefe de posto, a criação de uma “polícia indígena” para aplicar castigos e a imposição de carteiras de identidade individuais para monitorar e fragmentar a coletividade. Essa atuação pode ser entendida como uma “rotinização da guerra de conquista”, preparando o terreno para a exploração sistemática que viria a seguir.

O SPI no Sul do Brasil: Território, Controle e Violência sobre os Povos Kaingang e Guarani

Na região Sul do Brasil, a política do SPI materializou-se na criação de Postos Indígenas (PIs) e reservas, que funcionavam como unidades executivas da doutrina assimilacionista, colocando em prática as determinações do órgão. Para os povos Kaingang e Guarani, esses espaços representaram o confinamento e a perda de seus vastos territórios tradicionais. Entre 1915 e 1928, por exemplo, o SPI demarcou oito pequenas reservas para os Kaiowá e Guarani no sul do atual Mato Grosso do Sul, com o objetivo explícito de “liberar” o restante de seus territórios para a colonização. No Paraná e em Santa Catarina, foram estabelecidos PIs como o de Mangueirinha e o de Xapecó. Longe de serem santuários, esses postos eram concebidos como campos de reeducação e instituições totais, onde a vida dos indígenas seria totalmente administrada e controlada pelos agentes do Estado. A política de confinamento foi particularmente devastadora para os Guarani, cujo modo de vida semi-nômade e sua cosmologia baseada na mobilidade territorial foram violentamente interrompidos, em uma tentativa de forçar sua transformação em trabalhadores rurais fixos. Frequentemente, grupos de diferentes povos ou clãs eram removidos e confinados juntos, gerando desarmonia e conflitos internos que o próprio SPI se encarregava de gerir através de “políticas de pacificações internas”.

Dentro dos Postos Indígenas, a vida era regida por um regime de disciplina e trabalho forçado. Os Chefes de Posto, investidos de poder tutelar absoluto, impunham o trabalho compulsório, especialmente nas lavouras do próprio Posto. Entre os Kaingang, esse sistema ficou conhecido como “Panelão”: os indígenas eram obrigados a abandonar suas roças de subsistência para trabalhar na roça coletiva do Posto, cuja produção era controlada pelo SPI. A recusa ou a indisciplina eram punidas com extrema violência. O SPI reintroduziu práticas da era da escravidão, como o uso do “tronco”, um instrumento de tortura onde os infratores eram amarrados e espancados. Além disso, o órgão estabeleceu estruturas de controle militarizadas dentro das reservas, criando uma “polícia indígena” para impor a ordem e construindo cadeias para encarcerar os dissidentes. O SPI chegou a impor sua própria estrutura de comando, na qual o cacique assumia o papel de “general” e seus subordinados eram nomeados “capitães” e “sargentos”, desestruturando drasticamente os modos de organização social tradicionais. O Posto Indígena, portanto, funcionava como uma “instituição total”, um espaço fechado e formalmente administrado cujo objetivo era desmantelar sistematicamente as estruturas sociais indígenas e forjar um novo indivíduo: o trabalhador dócil e disciplinado.

O Posto Indígena Xapecó, em Santa Catarina, exemplifica a dupla face da política do SPI: exploração econômica e controle social violento. O território era cobiçado por posseiros e madeireiros por abrigar “a maior reserva de pinheiros do Estado de Santa Catarina”. A política do SPI no local foi explicitamente voltada para a geração de renda a partir do “patrimônio” indígena, o que se traduziu na extração e comercialização em larga escala de madeira e, crucialmente, no arrendamento de terras a terceiros. Esse modelo de “empresa capitalista” imposto ao Posto era sustentado por uma violência brutal, expondo a enorme distância entre o discurso oficial de proteção e a prática de espoliação. Sob a tutela do SPI, os Kaingang de Xapecó perderam cerca de 70% do território que lhes havia sido originalmente delegado no início do século, restando com apenas 30% de suas terras.

O Arrendamento como Ferramenta de Desterritorialização

O arrendamento de terras indígenas a não-indígenas, prática estimulada pelo Estado desde a década de 1930, tornou-se a principal estratégia econômica do SPI e a ferramenta mais eficaz para a desterritorialização dos povos do Sul. A justificativa apresentada pelos agentes do SPI às lideranças indígenas era a de que a prática geraria “renda” para as famílias, promovendo sua emancipação econômica. Esse argumento, embora falacioso, foi poderoso o suficiente para romper a resistência de muitas comunidades que, já confinadas e com seus meios de subsistência tradicionais destruídos, viam-se sem alternativas.

O arrendamento não foi, portanto, uma prática corrupta isolada, mas a aplicação lógica da doutrina assimilacionista. Ele foi o ápice de um modelo que transformou os Postos Indígenas em verdadeiras “empresas capitalistas”, onde os encarregados se apresentavam como patrões e os indígenas como seus empregados. A ideia do SPI era que os indígenas se tornassem “autossuficientes” para competir no mercado rural, favorecendo a economia nacional. Para isso, foram forçados a participar de “programas” como a “Campanha do Trigo”, iniciada em 1944, e a competir em Exposições Agrícolas Estaduais, como a Festa Nacional do Milho em 1954, onde indígenas do PI Guarita chegaram a ser premiados. Essa competitividade era estimulada para inserir os Kaingang na produção agrícola regional e nacional, preparando o terreno para a exploração em larga escala de suas terras, seja por trabalho forçado ou, posteriormente, pelo arrendamento.

A “Renda Indígena”: Exploração, Corrupção e o Caminho para o Arrendamento

A chamada “Renda Indígena” era o dinheiro gerado pela comercialização dos excedentes da produção nos Postos, mas sua origem estava enraizada em um sistema brutal de exploração do trabalho. A partir da década de 1940, o SPI implementou o “Panelão”, nome dado pelos Kaingang ao trabalho forçado em troca de comida. Indígenas, incluindo mulheres e crianças a partir dos sete anos, eram obrigados a abandonar suas roças familiares para se dedicar exclusivamente às lavouras coletivas do Posto, à extração de madeira e à abertura de estradas. O relato de Batista de Oliveira, do Toldo Votouro, é contundente: “Nunca pagaram nós, nunca foi pago. Aí no panelão o que nós ganhava era só feijão, arroz, café, era só comida e ruim ainda, com pouca banha. (…) comida que hoje serve para meus cachorros”.

A recusa era punida com castigos severos. Quem não se submetia era perseguido pela “polícia indígena” — chamada pelos Kaingang de “capitão do mato” — e levado a laço para o “tronco”, onde ficava amarrado e sem comer. O historiador kaingang Miguel Irani aponta que os administradores não indígenas delegavam a violência física às lideranças cooptadas para não serem responsabilizados. Esse sistema desarticulou as unidades produtivas tradicionais e rompeu os sistemas de trocas locais, fomentando a centralização do poder e o surgimento de elites políticas e econômicas alinhadas aos interesses do SPI.

Os contratos de arrendamento e a venda de madeira eram firmados diretamente pelos agentes do SPI com fazendeiros ou empresas, muitas vezes sem qualquer controle da diretoria do órgão no Rio de Janeiro. A “Renda Indígena” gerada por essas atividades era tratada como um recurso pertencente ao próprio SPI, não às comunidades. A gestão desses fundos era caótica e marcada pela corrupção. O dinheiro era desviado para pagar despesas do próprio órgão, incluindo salários de funcionários, ou simplesmente roubado. Como relata Pedro Ferreira: “Tu plantavas e tinhas que vir a colher, tu colhias, mas tu não vias para onde que ia. (…) Eles diziam, armazenava para comprar isso e aquilo para os índios. Mas no fim não comprava nada e os índios ficavam ali”.

Foram justamente os conflitos em torno da “Renda Indígena” que abriram as portas para a intensificação do arrendamento. Funcionários do SPI, para se livrar da complexidade de gerir a produção e para consolidar seus esquemas de corrupção, passaram a oferecer o arrendamento a agricultores da região como uma solução mais “eficiente”. Para convencer as lideranças, ofereciam “regalias”, o que provocou o nascimento de uma aristocracia indígena e aprofundou as desigualdades sociais. A exploração de madeira também se baseava em negócios escusos, como resume Antônio Tonatto, morador da região de Votouro: “Esses administradores dos toldos indígenas ficaram todos ricos com a venda de pinheiro.”

Estudo de Caso: A Desterritorialização dos Kaingang em Nonoai

A Terra Indígena Nonoai, no Rio Grande do Sul, é o exemplo mais trágico das consequências do arrendamento. Promovida ativamente pelos agentes do SPI, a prática levou à expulsão gradual dos Kaingang de suas próprias terras. Os arrendatários não-indígenas foram se instalando e, com o tempo, o estado do Rio Grande do Sul chegou a conceder-lhes títulos de propriedade, consolidando o esbulho. Na década de 1970, os Kaingang detinham a posse de apenas cerca de 3.000 hectares dos 34.950 que haviam sido demarcados para eles no início do século. A pequena área restante foi transformada em uma zona de contenção, forçada a abrigar não apenas as famílias originárias, mas também centenas de outras famílias Kaingang que haviam sido violentamente expulsas de outras terras, como Serrinha e Ventara, que foram completamente tomadas por não-indígenas. O arrendamento, sob o pretexto de gerar renda, funcionou como o golpe final no processo de desterritorialização, transferindo efetivamente a posse e, posteriormente, a propriedade da terra indígena para o agronegócio.

O Legado Tóxico do Arrendamento: Conflito Interno e Violência Perpétua

As consequências do arrendamento, uma prática estimulada pelo Estado desde a década de 1930 e que continuou sob a Funai, transcenderam a perda de terras.26 A política do SPI semeou uma profunda divisão social dentro das comunidades indígenas, criando uma nova e poderosa fonte de conflito: o controle sobre o dinheiro dos arrendamentos. O sistema fomentou o surgimento de lideranças cooptadas, que estabeleceram alianças com agentes estatais e arrendatários não-indígenas para se beneficiarem pessoalmente do esquema.28

Ao introduzir um fator externo e corruptor — o dinheiro do agronegócio — e ao apoiar lideranças colaboracionistas, o Estado efetivamente armou a política interna indígena contra si mesma. O controle sobre os arrendamentos tornou-se sinônimo de poder, suplantando as formas tradicionais de organização e gerando facções violentas. O resultado foi a criação de “cacicados cruéis e perversos” que, para se manterem no poder, reproduziam as estruturas de comando e punição militarizadas introduzidas pelo SPI.30 O conflito principal deixou de ser apenas entre a comunidade e os invasores externos, sendo brutalmente internalizado.

A violência que hoje assola muitas terras Kaingang no sul do Brasil é um legado direto dessa política. Conflitos armados, assassinatos, tortura e expulsões em massa em territórios como Serrinha e Nonoai estão explicitamente ligados a disputas pelo controle dos arrendamentos ilegais.27 Em Serrinha, por exemplo, denúncias apontam que a disputa entre facções rivais, uma a favor e outra contra o arrendamento controlado pelo cacique, levou a assassinatos e à expulsão de centenas de pessoas, incluindo anciãos.27 A situação transforma “indígenas em algozes de seu próprio povo”, em uma “política de violência incentivada pelo… agronegócio”.28 Essa guerra interna, silenciosa e contínua, serve aos interesses daqueles que lucram com a exploração da terra, pois uma comunidade dividida é incapaz de organizar uma defesa unificada de seu território. O custo humano é devastador, perpetuando um ciclo de pobreza, violência e insegurança que aprisiona gerações.

O Colapso do SPI e as Revelações do Relatório Figueiredo

Fonte: Acervo do Museu do Índio/Funai – Brasil.

Na década de 1960, o modelo do SPI entrou em colapso. A instituição, que já operava de forma precária e violenta, tornou-se alvo de denúncias generalizadas de corrupção, genocídio e ineficiência, que culminaram na instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.3 O regime militar, que assumiu o poder em 1964 com seus próprios projetos desenvolvimentistas para o interior do país, viu na crise do SPI uma oportunidade para reformar a política indigenista de acordo com seus objetivos estratégicos e de segurança nacional.13 O Ministro do Interior, General Albuquerque Lima, ordenou uma investigação aprofundada sobre as denúncias, liderada pelo procurador Jader de Figueiredo Correia.36

O resultado da investigação foi o Relatório Figueiredo, um documento de mais de 7.000 páginas que detalhava um quadro de criminalidade sistêmica e horror indescritível.36 Considerado perdido por décadas, o relatório foi redescoberto e trouxe à luz a verdadeira natureza do SPI. As denúncias iam muito além da corrupção, documentando massacres com uso de dinamite e metralhadoras, inoculação deliberada de doenças, tortura, trabalho escravo, estupro e apropriação de terras em todo o país.38 O relatório provou que a violência não era obra de alguns funcionários desonestos, mas o resultado de um sistema que contava com a cumplicidade de uma vasta rede de grileiros, políticos, juízes e empresários.40

A investigação de Figueiredo dedicou atenção especial aos Postos Indígenas do Sul, administrados pela 7ª Inspetoria Regional. Os documentos registram crimes cometidos nos PIs de Nonoai, Guarita, Cacique Doble e Paulino de Almeida, no Rio Grande do Sul.14 Os depoimentos, incluindo o do indígena Kaingang Alcindo de Nascimento, revelaram um regime de terror, com castigos físicos, tortura no “tronco”, prisões em cárceres privados e a exploração desenfreada do patrimônio indígena através de arrendamentos e venda ilegal de madeira.40 O relatório destacou o PI Paulino de Almeida como uma rara exceção, um posto administrado com decência, o que apenas reforçava o quadro geral de abandono, fome e miséria que prevalecia nos demais.43

Tabela 2: Sumário das Violações Documentadas no Relatório Figueiredo para os Postos Indígenas do Sul

| Posto Indígena (PI) / Inspetoria Regional (IR) | Povo(s) Afetado(s) | Tipo de Violação | Exemplos Específicos Documentados | Fontes Relevantes |

| PI Nonoai (RS) | Kaingang | Expropriação de Terras; Violência Física; Corrupção. | Arrendamento em massa para não-indígenas; perda de mais de 90% do território; denúncias de espancamentos. | 12 |

| PI Guarita (RS) | Kaingang, Guarani | Violência Física e Tortura; Trabalho Forçado. | Uso do “tronco” como método de punição; cárcere privado; submissão a regime de trabalho análogo à escravidão. | 14 |

| PI Cacique Doble (RS) | Kaingang | Corrupção e Desvio de Verbas; Negligência. | Má gestão da “Renda Indígena”; desvio de recursos provenientes da venda de madeira; abandono e fome. | 14 |

| PI Paulino de Almeida (RS) | Kaingang | (Citado como exceção) | Único posto na região considerado bem administrado, com produção agrícola e melhores condições de vida para os indígenas. | 43 |

| 7ª Inspetoria Regional (Sul) | Kaingang, Guarani | Corrupção Sistêmica; Exploração de Recursos. | Contratos ilegais de arrendamento e venda de madeira sem controle central; apropriação da “Renda Indígena” por funcionários. | 25 |

As revelações chocantes do Relatório Figueiredo tornaram a existência do SPI insustentável. Em 5 de dezembro de 1967, o órgão foi extinto e substituído pela Fundação Nacional do Índio (Funai).1 No entanto, a mudança foi mais administrativa do que filosófica. A Funai nasceu sob a égide da ditadura militar e sua atuação foi subordinada à Doutrina de Segurança Nacional e aos grandes projetos de infraestrutura do regime, como a Transamazônica.35 A perspectiva assimilacionista do SPI foi mantida, reafirmada no Estatuto do Índio de 1973, e a nova agência frequentemente reproduziu as mesmas práticas tutelares e violentas de sua antecessora, aprofundando o controle sobre as comunidades para viabilizar os planos de “integração nacional” dos militares.8

Da “Proteção” à Expropriação – Ecos da Política do SPI no Brasil Contemporâneo

A trajetória do Serviço de Proteção aos Índios representa um dos capítulos mais sombrios e reveladores da relação entre o Estado brasileiro e os povos originários. Nascido sob o pretexto humanitário de “proteger” os indígenas do extermínio, o SPI tornou-se o principal agente de sua desestruturação social e expropriação territorial. A análise de sua atuação no sul do Brasil demonstra de forma inequívoca que sua doutrina assimilacionista não era um ideal abstrato, mas um projeto político executado através de ferramentas concretas de violência, controle e exploração econômica. O arrendamento de terras, apresentado como um mecanismo de “progresso”, foi, na realidade, a estratégia central para a desterritorialização dos povos Kaingang e Guarani, transferindo suas terras para o agronegócio e deixando um legado de miséria e conflito.

Este legado tóxico reverbera com força no presente. A prática ilegal do arrendamento persiste em muitas terras indígenas, alimentando a violência e a corrupção.27 Os conflitos internos que hoje resultam em assassinatos e expulsões em territórios como Serrinha e Nonoai são a consequência direta da política do SPI de destruir a coesão social e cooptar lideranças, uma ferida que nunca cicatrizou.29

Mais alarmante ainda é a constatação de que a lógica do SPI está sendo ativamente ressuscitada no debate político contemporâneo. Propostas legislativas, como a PEC 187, que buscam legalizar o arrendamento e outras formas de exploração econômica em terras indígenas, utilizam o mesmo discurso falacioso de “autonomia” e “desenvolvimento” que o SPI empregava há um século.28 A história do SPI serve como um alerta contundente: tais propostas não são um caminho para a prosperidade, mas uma reedição da fórmula para a espoliação, a violência e o etnocídio.

Compreender a história do SPI é, portanto, uma tarefa urgente e essencial para a defesa dos direitos indígenas hoje. Ela expõe como políticas estatais de “proteção” e “integração” podem mascarar os mais brutais processos de desapropriação. A memória dos crimes documentados no Relatório Figueiredo e do sofrimento infligido aos povos do Sul clama não apenas por reconhecimento, mas por uma vigilância constante contra a repetição da história e pela construção de uma política indigenista que, pela primeira vez, seja verdadeiramente baseada no respeito à autonomia, à cultura e ao direito inalienável dos povos indígenas aos seus territórios.

Referências citadas

- SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS (SPI) Instituição … – CPDOC, acessado em outubro 22, 2025, https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/SERVI%C3%87O%20DE%20PROTE%C3%87%C3%83O%20AOS%20%C3%8DNDIOS.pdf

- Serviço de Proteção aos Índios (SPI) – Povos Indígenas no Brasil, acessado em outubro 22, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/Servi%C3%A7o_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_aos_%C3%8Dndios_(SPI)

- Serviço de Proteção ao Índio – Wikipédia, a enciclopédia livre, acessado em outubro 22, 2025, https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_ao_%C3%8Dndio

- Marechal Rondon: 160 anos de um legado de paz, ciência e respeito aos povos indígenas, acessado em outubro 22, 2025, https://www.gov.br/defesa/pt-br/assuntos/programas-sociais/copy_of_projeto-rondon/acompanhe/noticias/marechal-rondon-160-anos-de-um-legado-de-paz-ciencia-e-respeito-aos-povos-indigenas

- Quem foi Marechal Rondon?, acessado em outubro 22, 2025, https://rondonnacional.com.br/ola-mundo/

- Marechal Rondon e a conexão entre passado e presente O Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon é conhecido como o “Pai das Telecomunicações Brasileiras” e a data de 5 de maio, seu aniversário, é designada como sendo o “Dia Nacional das – 200 Anos de C&T, acessado em outubro 22, 2025, https://200anosct.ime.eb.br/rondon.html

- Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais – Mapa, acessado em outubro 22, 2025, https://mapa.an.gov.br/index.php/ultimas-noticias/686-servico-de-protecao-aos-indios-e-localizacao-dos-trabalhadores-nacionais

- A ação do SPI e da FUNAI junto aos Kaiowá e Guarani, no MS, acessado em outubro 22, 2025, https://periodicos.unb.br/index.php/interethnica/article/download/15316/13615/

- COMO “CIVILIZAR” O ÍNDIO?! O Serviço de Proteção aos … – ANPUH, acessado em outubro 22, 2025, https://anpuh.org.br/uploads/anais-simposios/pdf/2019-01/1548874924_bd9c7bff1ba8037fa59ea2a64c1cbec3.pdf

- De coadjuvantes a protagonistas: seguindo o rastro de algumas lideranças Kaingang no sul do Brasil, acessado em outubro 22, 2025, https://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/download/6408/3551/19433

- A história dos Kaingang da terra indígena Linha Glória, Estrela, Rio Grande do Sul/Brasil: sentidos de sua (re)territorialidade – SciELO, acessado em outubro 22, 2025, https://www.scielo.br/j/sn/a/fTW7NjhqgVXQrKGwHBQQF9c/?format=html&lang=pt

- O arrendamento de terras como tática de desterritorialização indígena no Brasil | Cimi, acessado em outubro 22, 2025, https://cimi.org.br/2017/10/41054/

- ‘A patriótica e verdadeiramente humanitária proteção aos índios’. Memória e retrospectiva sobre o Serviço de Proteção ao Índio por um velho indigenista | Revista de História – Revistas USP, acessado em outubro 22, 2025, https://revistas.usp.br/revhistoria/article/view/168216

- A atuação do Serviço de Proteção aos Índios no Rio Grande do Sul: uma análise a partir do Relatório Figueiredo (1963-1968) – RDBU, acessado em outubro 22, 2025, https://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/8755

- POLÍTICAS INDIGENISTAS E MOVIMENTOS INDÍGENAS NO BRASIL – Dialnet, acessado em outubro 22, 2025, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7700588.pdf

- ÍNDIOS ISOLADOS E A APLICAÇÃO DA POLÍTICA INDÍGENA NO ESTADO BRASILEIRO | Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade, acessado em outubro 22, 2025, https://revistas.pucsp.br/index.php/cordis/article/view/57046

- SPI – Um século de contradições e ambigüidades – Conselho Indigenista Missionário | Cimi, acessado em outubro 22, 2025, https://cimi.org.br/2010/06/30490/

- SC – Índios Kaingang lutam para homologar terras indígenas já demarcadas – Mapa de Conflitos Envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, acessado em outubro 22, 2025, https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/sc-indios-kaingang-lutam-para-homologar-terras-indigenas-ja-demarcadas/

- A ação do SPI e da FUNAI junto aos Kaiowá e Guarani, no MS | Revista de Estudos em Relações Interétnicas | Interethnica – Portal de Periódicos da UnB, acessado em outubro 22, 2025, https://periodicos.unb.br/index.php/interethnica/article/view/15316

- Guarani Kaiowá – Povos Indígenas no Brasil – PIB Socioambiental, acessado em outubro 22, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani_Kaiow%C3%A1

- Guarani Mbya – Povos Indígenas no Brasil – PIB Socioambiental, acessado em outubro 22, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani_Mbya

- Kaingang – Povos Indígenas no Brasil – PIB Socioambiental, acessado em outubro 22, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Kaingang

- Prisões e castigos para “civilizar os índios” – Terras Indígenas no Brasil, acessado em outubro 22, 2025, https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/128482

- Transformação agrária e desapropriação de terras indígenas em Mato Grosso (1940-1960): O caso da reserva Kadiwéu – OpenEdition Journals, acessado em outubro 22, 2025, https://journals.openedition.org/aa/3011

- O RELATÓRIO FIGUEIREDO E AS ATROCIDADES PRATICADAS CONTRA INDÍGENAS NO ESTADO DO PARANÁ Raul Cezar Bergold1,2 O RELATÓRIO FI, acessado em outubro 22, 2025, https://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2022-04/anexo_5._bergold_et_al._rel_figueiredo_contribuica_a_cev-pr.pdf

- Ilegal, Arrendamento De Terra Indígena Provoca Conflito E Morte No RS | Brasil De Direitos, acessado em outubro 22, 2025, https://www.brasildedireitos.org.br/atualidades/ilegal-arrendamento-de-terra-indgena-provoca-conflito-e-morte-no-rs/

- Líder kaingang: Arrendamento ilegal pode causar mais “banho de sangue” entre indígenas no RS – Brasil de Fato, acessado em outubro 22, 2025, https://www.brasildefato.com.br/2021/10/25/lider-kaingang-arrendamento-ilegal-pode-causar-mais-banho-de-sangue-entre-indigenas-no-rs/

- Basta de arrendar vidas indígenas! – APIB, acessado em outubro 22, 2025, https://apiboficial.org/2021/10/17/basta-de-arrendar-vidas-indigenas/

- Indígenas Kaingang denunciam assassinatos, torturas e expulsões …, acessado em outubro 22, 2025, https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/indigenas-kaingang-denunciam-assassinatos-torturas-e-expulsoes-na-aldeia-de-serrinha-no-rS1

- Arrendamento de terras: perpetuação do esbulho e das desigualdades nas comunidades indígenas – Conselho Indigenista Missionário | Cimi, acessado em outubro 22, 2025, https://cimi.org.br/2022/01/arrendamento-terras-perpetuacao-esbulho-desigualdades-indigenas/

- Nota do Cimi Regional Sul: arrendamentos e violências persistem em terras e comunidades Kaingang no Rio Grande do Sul, acessado em outubro 22, 2025, https://cimi.org.br/2023/12/nota-do-cimi-regional-sul-arrendamentos-e-violencias-persistem-em-terras-e-comunidades-kaingang-no-rio-grande-do-sul/

- Conflito armado entre Kaingangs na Terra Indígena Nonoai (RS …, acessado em outubro 22, 2025, https://www.brasildefato.com.br/2025/03/17/conflito-armado-entre-kaingangs-na-terra-indigena-nonoai-expoe-disputa-por-lideranca-e-arrendamento-de-terras/

- Povo Kaingang sofre violência latifundiária na TI Serrinha (RS) – Portal Catarinas, acessado em outubro 22, 2025, https://catarinas.info/povo-kaingang-sofre-violencia-latifundiaria-na-ti-serrinha-rs/

- Mortes, corrupção e milícia: o saldo do arrendamento de terras kaingangs no Paraná, acessado em outubro 22, 2025, https://terrasindigenas.org.br/es/noticia/220850

- Órgão Indigenista Oficial – Povos Indígenas no Brasil – PIB Socioambiental, acessado em outubro 22, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/%C3%93rg%C3%A3o_Indigenista_Oficial

- PRÁTICAS DISCIPLINARES IMPLICADAS NO RELATÓRIO FIGUEIREDO: PERSPECTIVAS PSICOLÓGICAS NO CONTROLE ÉTNICO-SOCIAL DE ÍNDIOS DU – dippg.cefet, acessado em outubro 22, 2025, https://dippg.cefet-rj.br/pprer/attachments/article/81/60_Andr%C3%A9%20Lu%C3%ADs%20de%20Oliveira%20Sant’Anna.pdf

- Criação da Funai – FFLCH, acessado em outubro 22, 2025, https://www.fflch.usp.br/173643

- DO INDIGENISMO INTEGRACIONISTA AOS PROTOCOLOS AUTÔNOMOS DE CONSULTA: A AMÉRICA LATINA NOS CAMINHOS DO PROTAGONISMO DOS POVOS I – Portal de Periódicos do IDP, acessado em outubro 22, 2025, https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/download/7456/3226/26281

- Indígenas e Ditadura Militar: Crimes e Corrupção no SPI e na Funai – YouTube, acessado em outubro 22, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=-93BTsJ-Moo

- Relatório Figueiredo: mais de sete mil páginas sobre a violência contra indígenas no Brasil. Entrevista especial com José Ribamar Bessa Freire, acessado em outubro 22, 2025, https://terrasindigenas.org.br/pt-br/noticia/154972

- Relatório Figueiredo: mais de sete mil páginas sobre a violência contra indígenas no Brasil. Entrevista especial com José Ribamar Bessa Freire – Instituto Humanitas Unisinos, acessado em outubro 22, 2025, https://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/546596-relatorio-figueiredo-mais-de-sete-mil-paginas-sobre-a-violencia-contra-indigenas-no-brasil-entrevista-especial-com-jose-ribamar-bessa-freire

- ATROCIDADES CONTRA POVOS INDÍGENAS EM TEMPOS …, acessado em outubro 22, 2025, https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/f4l00006.pdf

- Relatório Figueiredo, acessado em outubro 22, 2025, http://etnolinguistica.wdfiles.com/local–files/source%3A22/relatorio-figueiredo.pdf

- relatorio-figueiredo.pdf – MPF, acessado em outubro 22, 2025, https://midia.mpf.mp.br/6ccr/relatorio-figueiredo/relatorio-figueiredo.pdf

- Fundação Nacional do Índio (Funai) – Povos Indígenas no Brasil – PIB Socioambiental, acessado em outubro 22, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/Funda%C3%A7%C3%A3o_Nacional_do_%C3%8Dndio_(Funai)

- Arrendamento de terras indígenas gera polêmica na CCJ – Câmara dos Deputados, acessado em outubro 22, 2025, https://www.camara.leg.br/noticias/574485-arrendamento-de-terras-indigenas-gera-polemica-na-ccj/

- Populações kaingang, processos de territorialização e capitalismo colonial/moderno no Alto Uruguai (1941-1977) https://journals.openedition.org/horizontes/4612#tocto1n5