A Figura Indígena no Imaginário Brasileiro: Uma Trajetória de Invenção, Violência e Resistência

Introdução: A Invenção do “Brasileiro Original”

O ano de 1500 não marcou a “descoberta” de uma terra, mas sim o início de um longo e complexo processo de invenção: a invenção do “índio” no imaginário brasileiro. Este relatório argumenta que a construção da imagem indígena no Brasil e a percepção sobre os povos indígenas foi, desde o primeiro contato, uma projeção externa. Consequentemente, essa imagem oscilou estrategicamente entre a inocência edênica e a selvageria indomável. Essa visão multifacetada foi consistentemente mobilizada para servir a diversos projetos de poder. Tais projetos vão desde a evangelização e a exploração econômica na Colônia, passando pela forja de uma identidade nacional no Império, até a expansão do agronegócio na contemporaneidade. Além disso, este processo de “invenção” negou sistematicamente aos povos indígenas a sua própria agência, diversidade e protagonismo histórico. Hoje, no entanto, eles contestam ativamente essa realidade, lutando para narrar a sua própria história. A trajetória aqui analisada revela, portanto, como a construção de um imaginário sobre o “outro” foi, e continua a ser, uma ferramenta fundamental para a legitimação da conquista, da expropriação e da violência.

Sumário

- Introdução: A Invenção do “Brasileiro Original”

- Capítulo 1: O Espelho do Paraíso e a Face do Selvagem (Século XVI)

- A Visão Paradisíaca de Caminha

- O Horror Canibal de Staden

- A Dualidade Funcional da Ideologia Colonial

- Capítulo 2: A Legitimidade da Espada e da Cruz: Escravização e a “Guerra Justa” (Séculos XVI-XVII)

- A Doutrina da “Guerra Justa”

- Os Bandeirantes: Mito vs. Realidade

- A “Ideologia da Exceção” e a Regulação da Violência

- Capítulo 3: A Política da Assimilação: Do Diretório Pombalino ao Império (Séculos XVIII-XIX)

- O Diretório Pombalino (1755)

- Assimilação no Império: Debret e o “Regulamento das Missões” (1845)

- A Legislação Assimilacionista e a Apropriação de Terras

- Capítulo 4: O Herói Ausente: O Indianismo Romântico e o Apagamento do Índio Real (Século XIX)

- Forjando um Herói Nacional

- O Paradoxo da Idealização

- O Apagamento Simbólico do Indígena Real

- Capítulo 5: Da “Proteção” à Integração Forçada: O Estado e a Tutela no Século XX

- O SPI (1910): Paternalismo e Integração

- A Ditadura, a FUNAI (1967) e o Estatuto do Índio (1973)

- O Estado como Protetor e Violador

- Tabela 1: Principais Legislações e Políticas Indigenistas no Brasil (1570-1973)

- Capítulo 6: O Retorno do Protagonismo e os Conflitos Contemporâneos

- A Constituição de 1988: Uma Mudança de Paradigma

- O “Marco Temporal”: A Fronteira Moderna de uma Guerra Antiga

- A Mídia: Perpetuando Estereótipos e Criminalizando a Resistência

- A Criminalização de Lideranças e a Negação da Autenticidade

- Conclusão: O Passado que Não Passa

- A Luta pela Autonarrativa

- Referências citadas

Capítulo 1: O Espelho do Paraíso e a Face do Selvagem (Século XVI)

As bases do imaginário colonial sobre os povos nativos foram lançadas no século XVI a partir de uma dualidade poderosa e duradoura. De um lado, a visão de um paraíso terrestre habitado por seres puros. De outro, o relato de um horror canibal que habitava as profundezas da floresta. Essas duas imagens, aparentemente contraditórias, estabeleceram um binário ideológico que justificaria tanto a salvação quanto o extermínio, moldando assim a percepção europeia por séculos.

A Visão Paradisíaca de Caminha

A Carta de Pero Vaz de Caminha, frequentemente chamada de “certidão de nascimento” do Brasil, ofereceu a primeira e mais influente representação europeia dos habitantes da nova terra.1 O documento, contudo, não é um registro etnográfico neutro. Na verdade, é um relatório estratégico endereçado ao rei de Portugal, D. Manuel I, com o claro objetivo de ressaltar o valor do território recém-encontrado.1

Caminha descreve um povo de “boa e pura inocência”, que andava nu sem qualquer vergonha. Isso sugeria uma existência em estado pré-lapsariano, análoga à da humanidade antes do pecado original. Essa imagem era de imediata utilidade para o projeto colonial. Afinal, como o escrivão enfatiza, os nativos seriam facilmente convertidos à fé cristã: “parece-me gente de tal inocência que, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo cristãos”.1

Essa narrativa deu origem ao mito do “bom selvagem”, um ser dócil e puro que vivia em perfeita harmonia com uma natureza pródiga.2 A terra e seu povo eram, portanto, apresentados como uma dádiva divina, aberta ao domínio espiritual e territorial de Portugal. Essa visão simpática inicial foi imortalizada já em 1505. Naquele ano, uma pintura para o altar da catedral de Viseu, em Portugal, retratou um indígena Tupinambá como um dos Reis Magos, uma representação diretamente inspirada na carta de Caminha.2

O Horror Canibal de Staden

Em dramático contraste, o relato do mercenário alemão Hans Staden, intitulado Duas Viagens ao Brasil e publicado em 1557, construiu a imagem do selvagem bárbaro e cruel.3 A narrativa de Staden, baseada em seus nove meses como prisioneiro dos Tupinambá, é repleta de detalhes viscerais sobre rituais antropofágicos.4 O próprio título original da obra já anunciava seu conteúdo. Ele descrevia uma “terra de selvagens, nus e cruéis comedores de seres humanos”, uma imagem que assombraria o imaginário europeu por gerações.4

Staden narra as constantes ameaças de ser devorado e as agressões sofridas por parte das mulheres da tribo, que o golpeavam e arrancavam sua barba em antecipação ao ritual. Ele também descreve a crença dos Tupinambá de que, ao comer um inimigo, absorveriam sua coragem.4 Esse relato forneceu, assim, uma poderosa contranarrativa ao Éden de Caminha. A figura do canibal tornou-se a justificativa máxima para a violência, transformando a agressão colonial em um ato necessário de civilização contra costumes monstruosos e desumanos.5

A Dualidade Funcional da Ideologia Colonial

A aparente contradição entre as visões de Caminha e Staden é, na verdade, a chave para compreender a flexibilidade da ideologia colonial. Elas não são excludentes, mas representam duas faces da mesma moeda, uma dualidade funcional que atendia às necessidades do colonizador. A imagem do “bom selvagem” era útil para justificar a missão de salvação e a ocupação pacífica, convencendo a Coroa do valor da terra e da facilidade de sua colonização.1 Contudo, quando a empresa colonial encontrava resistência ou demandava formas mais agressivas de exploração, como a escravidão, uma justificativa mais contundente era necessária. O relato de Staden sobre o canibalismo — o tabu supremo para a moral cristã europeia — fornecia precisamente essa legitimação.4

Assim, foi estabelecida uma ferramenta ideológica versátil. Se os povos indígenas aceitassem a dominação, seriam os “bons selvagens” a serem salvos. Se resistissem, por outro lado, revelariam sua “verdadeira” natureza como “bárbaros canibais”, que deveriam ser subjugados pela força. As duas imagens coexistiam e eram mobilizadas de acordo com a conveniência, legitimando qualquer forma de intervenção colonial e estabelecendo um padrão de representação que perdura até hoje.

Capítulo 2: A Legitimidade da Espada e da Cruz: Escravização e a “Guerra Justa” (Séculos XVI-XVII)

A transição do imaginário para a prática da dominação se deu através da institucionalização da violência, amparada por mecanismos legais e teológicos. A doutrina da “guerra justa” e a ação predatória dos bandeirantes foram, portanto, os principais instrumentos que transformaram a exploração e o extermínio dos povos indígenas em políticas de Estado e empreendimentos econômicos.

A Doutrina da “Guerra Justa”

O conceito de “guerra justa”, herdado do direito romano e da teologia católica medieval, foi adaptado ao contexto brasileiro. Seu objetivo era fornecer uma base legal e moral à escravização dos povos nativos.6 Embora a Coroa portuguesa tenha promulgado leis que, em princípio, declaravam a liberdade dos indígenas, como a de 20 de março de 1570, assinada por D. Sebastião, esses mesmos textos continham exceções cruciais. Na prática, essas exceções anulavam a regra geral.8

Uma guerra era considerada “justa” — e, portanto, seus cativos poderiam ser legalmente escravizados — sob condições específicas, cuja determinação cabia às próprias autoridades coloniais. Os critérios incluíam a recusa dos indígenas em se converterem ao catolicismo, a prática de ações hostis contra os portugueses, a quebra de pactos de paz e, notadamente, a prática de antropofagia.8 Tais critérios eram intrinsecamente parciais. Uma “ação hostil”, por exemplo, poderia ser simplesmente a legítima defesa de um território contra invasores. A doutrina, assim, oferecia um verniz de legalidade para o que era, em essência, um comércio de seres humanos. O padre jesuíta Manuel da Nóbrega, em 1558, articulou essa lógica de forma explícita. Ele defendeu que, com a sujeição dos nativos, os colonos teriam “escravos legítimos, tomados em guerra justa”, o que permitiria o povoamento da terra e o aumento das rendas da Coroa.8

Os Bandeirantes: Mito vs. Realidade

Os bandeirantes, partindo da capitania de São Vicente (atual São Paulo), foram os principais agentes da escravização indígena em larga escala.10 Suas expedições, conhecidas como “bandeiras”, adentravam o sertão em busca de riquezas minerais e, principalmente, de mão de obra cativa. Embora a historiografia posterior os tenha romantizado como heróis desbravadores, sua principal atividade econômica era a “preação”: a caça e captura de indígenas para serem vendidos como escravos.10

Líderes como Manuel Preto e António Raposo Tavares comandaram expedições massivas que atacaram e destruíram inúmeras aldeias e missões jesuíticas.11 A violência empregada era extrema, resultando em massacres e na captura dos sobreviventes.10 O mito do bandeirante nobre e de ascendência puramente europeia, forjado para criar uma origem heroica para a elite paulista, oculta deliberadamente a realidade histórica.12 Na verdade, as bandeiras eram, em sua maioria, compostas por indígenas aliados e mamelucos. Além disso, sua imagem idealizada contrasta fortemente com a brutalidade de suas ações, que movimentos sociais contemporâneos corretamente reclassificam como atos de genocídio e escravidão.10

A “Ideologia da Exceção” e a Regulação da Violência

O arcabouço jurídico colonial sobre os povos indígenas operava sob uma “ideologia da exceção”. Leis gerais proclamavam liberdade e proteção, mas eram sistematicamente invalidadas por cláusulas que permitiam a violência. A Coroa, ao promulgar leis como as de 1570 e 1611, projetava uma imagem de monarquia justa.8 No entanto, a realidade econômica da colônia, carente de mão de obra, pressionava por soluções práticas.11 Consequentemente, a exceção da “guerra justa” tornou-se o principal mecanismo legal para atender a essa demanda, transformando o que deveria ser uma medida extraordinária na regra cotidiana da fronteira. O governo frequentemente “fechava os olhos” para a escravização ilegal, aceitando os pretextos apresentados pelos colonos.11 Isso revela que a legislação não foi concebida para proteger os indígenas, mas para regular sua exploração. Dessa forma, criou-se um sistema em que a liberdade era um princípio teórico, enquanto a escravidão era uma realidade prática e legalmente sancionada.

Capítulo 3: A Política da Assimilação: Do Diretório Pombalino ao Império (Séculos XVIII-XIX)

A partir do século XVIII, a política colonial portuguesa em relação aos povos indígenas começou a mudar. Ela transitou de um modelo focado na escravização física para um projeto mais sistemático de apagamento cultural e étnico. A assimilação tornou-se, então, a nova palavra de ordem. O objetivo era transformar o “índio” em um súdito produtivo e indistinguível dos demais. Esse processo se consolidou no Império, e suas bases ideológicas foram lançadas durante a administração do Marquês de Pombal.

O Diretório Pombalino (1755)

O “Diretório que se deve observar nas Povoações dos Índios do Pará e Maranhão” foi implementado a partir de 1757 pelo Marquês de Pombal.14 Oficialmente, seus objetivos eram “libertar” os indígenas do controle das ordens religiosas e integrá-los à sociedade colonial como cidadãos livres.15 As antigas missões foram, assim, convertidas em vilas seculares, administradas por diretores nomeados pelo governo.14

Essa “liberdade”, no entanto, era o instrumento de uma política assimilacionista radical.15 Os verdadeiros objetivos do Diretório eram transformar o indígena em um trabalhador de padrão europeu, apagar sistematicamente as culturas nativas e promover ativamente a miscigenação. A mistura entre colonos brancos e mulheres indígenas era uma política de Estado para “diluir” a identidade indígena ao longo do tempo.15 Embora o Diretório tenha sido extinto em 1798, ele estabeleceu a base de toda a política indigenista subsequente: a premissa de que o futuro do indígena residia em deixar de sê-lo.

Assimilação no Império: Debret e o “Regulamento das Missões” (1845)

A lógica assimilacionista não apenas sobreviveu à independência, como se aprofundou durante o Império no século XIX. A obra do artista francês Jean-Baptiste Debret, por exemplo, oferece uma representação visual clara dessa ideologia. Em suas litografias, Debret estabelece uma distinção sistemática entre o “índio selvagem” e o “índio civilizado”.16 O primeiro é retratado em meio à natureza, com vestimentas rudimentares. O segundo, por sua vez, é apresentado trajando roupas europeias e utilizando ferramentas importadas. Essa representação criava uma hierarquia visual explícita, na qual a europeização era sinônimo de progresso e superioridade.16

A Legislação Assimilacionista e a Apropriação de Terras

Essa ideologia foi formalizada legalmente pelo Decreto nº 426, de 24 de julho de 1845, conhecido como “Regulamento acerca das Missões de Catechese e Civilisação dos Indios”.17 Essa legislação prolongou o sistema de aldeamentos, agora entendidos como espaços de transição para a completa assimilação dos indígenas à sociedade nacional.17

O ponto crucial desse e de outros dispositivos legais do período, como a Lei de Terras de 1850, foi o estabelecimento de que os direitos territoriais indígenas eram temporários. As terras coletivas seriam garantidas aos seus ocupantes apenas até que eles atingissem o “estado de civilização”.20 Essa formulação criou um nexo jurídico direto entre a assimilação cultural e a expropriação de terras, tornando-se a pedra angular da política indigenista do século XIX.21 Portanto, o projeto “benevolente” de civilizar os indígenas era, na prática, um poderoso mecanismo para a apropriação de seus territórios. Quanto mais “bem-sucedida” fosse a política de assimilação, mais terras se tornariam disponíveis para a expansão da fronteira agrícola, um padrão que define os conflitos agrários no Brasil até os dias de hoje.

Capítulo 4: O Herói Ausente: O Indianismo Romântico e o Apagamento do Índio Real (Século XIX)

Enquanto as políticas de Estado do século XIX avançavam sobre as terras e as culturas dos povos indígenas, um movimento literário e artístico parecia remar na direção oposta. Ele elegia o “índio” como a figura central da identidade nacional. O Indianismo, vertente fundamental do Romantismo brasileiro, embora parecesse celebrar a figura indígena, contribuiu paradoxalmente para o seu apagamento no mundo real. Ele criou um herói mítico para a nação enquanto os seus descendentes vivos eram marginalizados e perseguidos.

Forjando um Herói Nacional

Após a Independência do Brasil em 1822, a elite intelectual do jovem Império viu-se diante da tarefa de construir uma identidade nacional que fosse genuinamente brasileira e distinta de Portugal.23 Nesse esforço, o movimento indianista elegeu a figura indígena como o autêntico herói nacional. A lógica era clara: o branco era o colonizador europeu, e o negro, o africano trazido como escravo. Assim, apenas o “índio” poderia representar o habitante original e a verdadeira essência da terra.24

Inspirados pelo Romantismo europeu e pela teoria do “bom selvagem”, os escritores brasileiros criaram uma imagem idealizada e heroica do indígena.25 Autores como José de Alencar e Gonçalves Dias retrataram personagens indígenas dotados de força, coragem e honra. Eram, em essência, os valores de um cavaleiro medieval europeu transpostos para um cenário tropical.24

O Paradoxo da Idealização

Este herói literário, no entanto, era uma construção completamente descolada da realidade. Tratava-se de uma figura histórica, convenientemente localizada em um passado distante.24 Sua nobreza era definida por códigos de conduta europeus, e sua imagem era a de um ser estático, imutável e puro.

O paradoxo reside no fato de que, enquanto Alencar e Gonçalves Dias celebravam esse índio mítico, os povos indígenas contemporâneos a eles eram sistematicamente despojados de suas terras. Eles eram massacrados em conflitos de fronteira e vistos pela mesma elite letrada como “selvagens” e um entrave ao progresso.27

O Apagamento Simbólico do Indígena Real

O projeto indianista, portanto, realizou uma sofisticada manobra simbólica. Ele celebrou um índio morto ou imaginário como símbolo da nação, ao mesmo tempo em que justificava e ignorava a perseguição dos índios vivos. O Indianismo não foi apenas uma corrente literária; foi um projeto político que promoveu um “apagamento simbólico”. Ao criar um “índio” idealizado, histórico e estático, tornou os diversos povos indígenas do século XIX, com suas lutas concretas, invisíveis e irrelevantes para o projeto nacional.

Essa operação intelectual resolveu uma contradição central para o Império: como fundar a identidade nacional em uma figura que, no presente, era considerada um problema? A solução foi dividir o “índio” em dois: uma figura gloriosa do passado (o herói literário) e uma figura “degenerada” do presente (a pessoa real). A nação podia, assim, abraçar o primeiro como seu ancestral mítico, enquanto desapropriava o segundo como um obstáculo. Isso criou uma narrativa duradoura na qual os “verdadeiros” índios só existem no passado. Consequentemente, qualquer indígena contemporâneo que não se encaixe nessa imagem — por exemplo, ao usar tecnologia — passa a ser visto como “inautêntico”, uma lógica perversa usada para negar direitos.30 A celebração do índio literário tornou-se, assim, um mecanismo para a morte política e social do índio real.

Capítulo 5: Da “Proteção” à Integração Forçada: O Estado e a Tutela no Século XX

O século XX marcou a formalização do controle estatal sobre as populações indígenas, agora sob o pretexto de “proteção”. Essa nova fase, inaugurada com a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e continuada pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), institucionalizou uma relação de tutela. Embora essa tutela visasse evitar o extermínio físico, ela aprofundou o projeto de integração forçada e de violação de direitos em nome do interesse nacional.

O SPI (1910): Paternalismo e Integração

Criado em 1910, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) foi o primeiro órgão indigenista oficial do Estado brasileiro.31 Seu nome completo, “Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais”, já revelava sua dupla e contraditória missão.32 Sob a liderança do Marechal Cândido Rondon, o SPI operava sob a filosofia positivista. Essa doutrina via as sociedades indígenas como primitivas e, portanto, necessitadas da tutela do Estado para serem guiadas à “civilização”.31

O famoso lema de Rondon, “Morrer se preciso for, matar nunca”, refletia um ideal humanitário e paternalista. Contudo, essa “proteção” era indissociável de um projeto de integração compulsória.31 O objetivo do SPI era pacificar os povos “hostis” e transformá-los em uma força de trabalho para a nação. Na prática, isso resultou no aldeamento forçado, na fragmentação de comunidades e na imposição de práticas de trabalho ocidentais, o que causou danos profundos às suas culturas.31

A Ditadura, a FUNAI (1967) e o Estatuto do Índio (1973)

Na década de 1960, o SPI estava mergulhado em denúncias de corrupção e crimes atrozes. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo resultado ficou conhecido como “Relatório Figueiredo”, expôs um cenário de massacres, torturas e roubo de terras, gerando um escândalo internacional.33

Para gerenciar a crise, a ditadura militar extinguiu o SPI em 1967 e criou em seu lugar a Fundação Nacional do Índio (FUNAI).32 A criação da FUNAI, assim como a posterior promulgação do Estatuto do Índio (Lei 6.001/1973), foi, em grande medida, uma manobra de relações públicas. O objetivo era neutralizar as crescentes acusações de genocídio que o Brasil sofria no exterior.34

O Estatuto do Índio, embora tenha estabelecido alguns direitos, manteve a lógica integracionista e tutelar. A lei definia os indígenas como “relativamente incapazes”, colocando-os sob a tutela do Estado até que fossem considerados “integrados”. Na prática, a FUNAI, frequentemente comandada por militares, atuou como um braço do projeto desenvolvimentista autoritário da ditadura. O órgão foi responsável por remover compulsoriamente comunidades inteiras para abrir caminho para grandes obras, como a Rodovia Transamazônica. Essa política de “desenvolvimento” resultou, por fim, na morte de milhares de indígenas e na devastação de inúmeros povos.34

O Estado como Protetor e Violador

O Estado brasileiro do século XX, portanto, institucionalizou um papel paradoxal para si mesmo. Ele era o “protetor” oficial dos povos indígenas e, simultaneamente, o principal agente violador de seus direitos. Essa dualidade serviu perfeitamente aos interesses econômicos e geopolíticos do Estado. A “proteção”, sob a forma de tutela, tornou-se o mecanismo que legitimava a agressão. Ao colocar os povos indígenas sob seu controle legal, o Estado podia gerenciá-los, removê-los e desapropriá-los em nome do “interesse nacional” e do “progresso”. Tudo isso era feito sob o manto de um mandato protetivo.

Tabela 1: Principais Legislações e Políticas Indigenistas no Brasil (1570-1973)

| Instrumento | Ano | Objetivos Principais | Implicações e Contradições Notáveis |

| Lei sobre a Liberdade dos Gentios | 1570 | Proclamar a liberdade dos povos indígenas. | Codificou a exceção da “Guerra Justa”, legalizando a escravidão daqueles que resistissem à colonização.8 |

| Diretório dos Índios | 1755-1757 | “Emancipar” os indígenas das missões religiosas; integrá-los como trabalhadores; promover a assimilação. | Proibiu línguas e costumes nativos; incentivou a miscigenação para apagar a identidade indígena; transformou a “liberdade” em uma ferramenta de destruição cultural.14 |

| Regulamento das Missões | 1845 | Regulamentar a “catequese e civilização” dos indígenas em aldeamentos. | Vinculou os direitos à terra ao “estado de civilização”, conectando legalmente o processo de assimilação à futura expropriação de territórios indígenas.17 |

| Criação do SPI | 1910 | “Proteger” os povos indígenas da violência; integrá-los à força de trabalho nacional. | Implementou um modelo paternalista e positivista de tutela que desconsiderava a autonomia e a cultura indígenas, visando à sua eventual absorção.31 |

| Estatuto do Índio (Lei 6.001) | 1973 | Estabelecer direitos e deveres; regular as relações entre Estado e indígenas. | Criado em resposta a acusações de genocídio, manteve o modelo tutelar e integracionista, definindo os indígenas como “relativamente incapazes” até serem assimilados.34 |

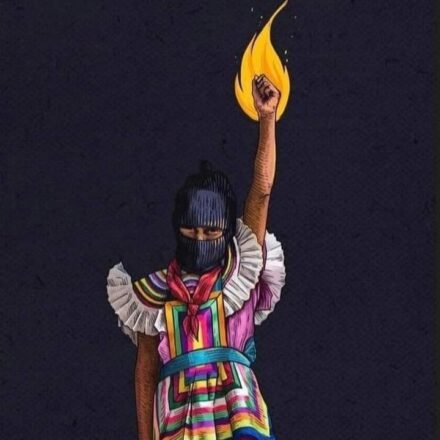

Capítulo 6: O Retorno do Protagonismo e os Conflitos Contemporâneos

O final do século XX e o início do século XXI marcam um ponto de inflexão na história dos povos indígenas no Brasil. O período é caracterizado pela conquista de direitos inéditos, impulsionada pela crescente organização e protagonismo dos próprios movimentos indígenas. No entanto, essa nova fase também testemunha o recrudescimento de velhos conflitos, que se reconfiguram em novas batalhas jurídicas, políticas e midiáticas.

A Constituição de 1988: Uma Mudança de Paradigma

A Constituição Federal de 1988, promulgada após o fim da ditadura militar, representa uma ruptura fundamental com o paradigma assimilacionista. Pela primeira vez na história do Brasil, a lei máxima do país reconheceu explicitamente o direito dos povos indígenas à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições.

O avanço mais significativo foi o abandono da lógica da integração. Em vez de tratar as terras indígenas como possessões temporárias, a Constituição de 1988 reconheceu os “direitos originários” dos povos indígenas sobre as terras que tradicionalmente ocupam. O Artigo 231 estabeleceu que essas terras são bens da União, mas destinadas à posse permanente e ao usufruto exclusivo dos indígenas. Além disso, são inalienáveis, indisponíveis e com direitos imprescritíveis. Esse novo arcabouço jurídico, portanto, abandonou o modelo de tutela e inaugurou uma era baseada no reconhecimento de direitos.

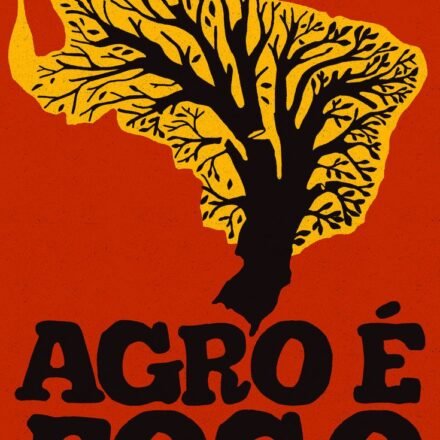

O “Marco Temporal”: A Fronteira Moderna de uma Guerra Antiga

Apesar dos avanços constitucionais, a disputa pela terra continua sendo o epicentro dos conflitos. A mais recente e perigosa ofensiva contra os direitos territoriais indígenas é a tese do “marco temporal”. Impulsionada por interesses do agronegócio, essa interpretação jurídica defende que os povos indígenas só teriam direito às terras que estivessem ocupando na data da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988.36

Essa tese ignora deliberadamente a realidade histórica de expulsões violentas e remoções forçadas que marcaram a história do Brasil, especialmente durante a ditadura militar.34 A batalha jurídica em torno do marco temporal, que foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023, mas persiste como um projeto político no Congresso, é a manifestação contemporânea do conflito de 500 anos pela terra.38 Trata-se, em suma, do equivalente moderno das doutrinas coloniais criadas para legitimar a expropriação.

A Mídia: Perpetuando Estereótipos e Criminalizando a Resistência

A mídia contemporânea desempenha um papel ambíguo e, muitas vezes, prejudicial nos conflitos atuais. Por um lado, a visibilidade das pautas indígenas na grande imprensa aumentou.40 Por outro, essa cobertura frequentemente reproduz estereótipos históricos e contribui para a deslegitimação das lutas indígenas.

Na publicidade, por exemplo, é comum o uso de imagens caricaturadas, que retratam os indígenas de forma exótica ou primitiva, reforçando preconceitos.41 Na cobertura jornalística de conflitos agrários, as vozes indígenas são muitas vezes relegadas a uma posição secundária. Além disso, os protestos são enquadrados como perturbações da ordem pública, em vez de atos políticos legítimos.43 A falta de uma cobertura aprofundada acaba por favorecer as narrativas dos setores economicamente dominantes.44

A Criminalização de Lideranças e a Negação da Autenticidade

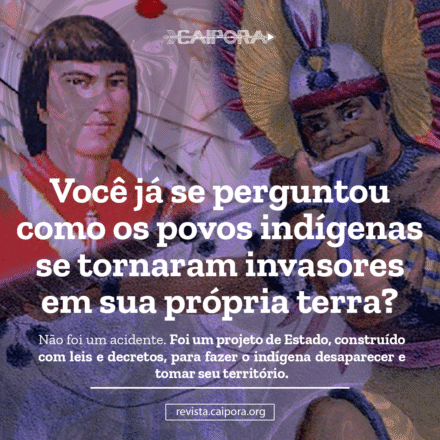

Há também uma tendência crescente de criminalização das lideranças indígenas. Ativistas que organizam protestos são frequentemente alvos de processos judiciais, acusados de crimes como esbulho possessório ou formação de quadrilha.30 Em alguns casos, o sistema judicial recorre a uma lógica que ecoa o passado colonial. Argumenta-se que uma liderança que fala português ou usa um smartphone é um “índio aculturado” e, portanto, não seria um “índio de verdade”. Consequentemente, essa liderança perderia a legitimidade para representar sua comunidade e reivindicar direitos coletivos.30

Os conflitos contemporâneos, portanto, não são novos em sua essência. Eles representam uma recontextualização das mesmas lógicas históricas de expropriação. O “marco temporal” é a versão jurídica da tomada de terras colonial. O argumento do “índio aculturado” é a versão judicial do projeto assimilacionista. A batalha saiu do campo de guerra para os tribunais e a mídia, mas as lógicas subjacentes permanecem assustadoramente consistentes.

Conclusão: O Passado que Não Passa

A trajetória da figura indígena no imaginário brasileiro é a história de uma projeção contínua. Desde 1500, o “índio” foi sucessivamente construído como o bom selvagem, o bárbaro canibal, o herói mítico, o tutelado incapaz e, finalmente, o obstáculo ao progresso. Cada uma dessas imagens serviu não para descrever os povos originários, mas para justificar as ambições e os projetos econômicos da sociedade não indígena.

Este relatório demonstrou como essa construção ideológica se manifestou em políticas concretas de violência, escravidão, expropriação e assimilação forçada. A doutrina da “guerra justa”, o mito do bandeirante, as políticas assimilacionistas e a tutela integracionista não foram eventos isolados. Pelo contrário, foram elos de uma mesma corrente histórica, cujo objetivo final sempre foi o controle sobre os corpos e os territórios indígenas.

A Luta pela Autonarrativa

O passado, no Brasil, não passa. As lógicas coloniais de questionamento da identidade e dos direitos territoriais ressurgem hoje em novas roupagens, como a tese do marco temporal. O estereótipo do “índio puro”, forjado pelo Romantismo, é cinicamente mobilizado contra aqueles que ousam lutar com as ferramentas do mundo contemporâneo.

No entanto, o século XXI testemunha uma mudança crucial. Pela primeira vez na história, os povos indígenas estão, em escala crescente, rompendo o cerco da representação. Por meio de sua organização política, produção cultural e presença cada vez mais forte em diversos espaços, eles rejeitam as imagens que lhes foram impostas. Agora, eles lutam para narrar a si mesmos, definir suas próprias identidades e garantir seu futuro em seus próprios termos. A longa história da invenção do “índio” está, finalmente, sendo confrontada pela afirmação dos povos indígenas.

Referências citadas

- Carta de Pero Vaz de Caminha: o que diz? – Mundo Educação, acessado em outubro 18, 2025, https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/carta-pero-vaz-caminha.htm

- O Imaginário Colonial – Primeiros Brasileiros, acessado em outubro 20, 2025, https://osprimeirosbrasileiros.mn.ufrj.br/pt/o-encontro/o-imaginario-colonial/

- Hans Staden e as duas viagens ao Brasil | Meer, acessado em outubro 20, 2025, https://www.meer.com/pt/83447-hans-staden-e-as-duas-viagens-ao-brasil

- Viagens de Hans Staden ao Brasil – História do Mundo, acessado em outubro 20, 2025, https://www.historiadomundo.com.br/idade-moderna/viagens-hans-staden-ao-brasil.htm

- AS REPRESENTAÇÕES INDÍGENAS NO PROCESSO DE COLONIZAÇÃO DO BRASIL – por Raimundo Nonato de Castro, acessado em outubro 18, 2025, https://ojs.ufgd.edu.br/historiaemreflexao/article/download/1875/1043/5315

- O conceito de “guerra justa” foi empregado, durante a colonização portuguesa do Brasil, para – Estude Prisma, acessado em outubro 20, 2025, https://estudeprisma.com/questoes/ce91820a-29

- A Noção de Guerra Justa no Brasil Colônia | Blogue da Mara Cristan – WordPress.com, acessado em outubro 20, 2025, https://maracristan.wordpress.com/2013/04/28/a-nocao-de-guerra-justa-no-brasil-colonia/

- Guerra Justa – História Luso-Brasileira, acessado em outubro 20, 2025, https://historialuso.an.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=6329:guerra-justa&catid=2075&Itemid=121

- Lei sobre a Liberdade dos Gentios – Wikipédia, a enciclopédia livre, acessado em outubro 20, 2025, https://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_sobre_a_Liberdade_dos_Gentios

- Bandeirantes: quem foram, nomes mais importantes – Brasil Escola, acessado em outubro 20, 2025, https://brasilescola.uol.com.br/historiab/o-bandeirantismo.htm

- Os Bandeirantes, acessado em outubro 20, 2025, http://www.geocities.ws/atoleiros/Brasil_bandeirantes.htm

- Bandeirantes – História Enem – Educa Mais Brasil, acessado em outubro 20, 2025, https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/bandeirantes

- HERÓIS – CLACSO – Biblioteca Virtual, acessado em outubro 20, 2025, https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/libreria_cm_archivos/pdf_63.pdf

- Diretório dos Índios – Wikipédia, a enciclopédia livre, acessado em outubro 20, 2025, https://pt.wikipedia.org/wiki/Diret%C3%B3rio_dos_%C3%8Dndios

- Diretório dos Índios (1755) – Revista, acessado em outubro 20, 2025, https://revistacienciaecultura.org.br/?p=2691

- Como a arte retratou nativos brasileiros no século 19? Estudo analisa litogravuras de Debret – Jornal da USP, acessado em outubro 20, 2025, https://jornal.usp.br/universidade/como-a-arte-retratou-nativos-brasileiros-no-seculo-19-estudo-analisa-litogravuras-de-debret/

- Vista do O projeto assimilacionista português: o diretório pombalino …, acessado em outubro 20, 2025, https://periodicos.unoesc.edu.br/roteiro/article/view/15119/13566

- Diretorias/Diretores-Gerais de Índios – Mapa, acessado em outubro 20, 2025, https://mapa.an.gov.br/index.php/assuntos/15-dicionario/65-dicionario-da-administracao-publica-brasileira-do-periodo-imperial/312-diretores-diretoria-geral-dos-indios

- Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais – Mapa, acessado em outubro 20, 2025, https://mapa.an.gov.br/index.php/dicionario-primeira-republica/686-servico-de-protecao-aos-indios-e-localizacao-dos-trabalhadores-nacionais

- REGULAMENTO DAS MISSÕES – 1845 – CHAKARUNA, acessado em outubro 20, 2025, http://hernehunter.blogspot.com/2013/12/regulamento-das-missoes-1845.html

- UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO À PESQUISA PROGRAMA INSTITU, acessado em outubro 20, 2025, https://riu.ufam.edu.br/bitstream/prefix/4531/1/PIBH031_Relat%C3%B3rio_Final.pdf

- História e historiografia do trabalho indígena em São Paulo colonial: balanço, categorias e novos horizontes – SciELO México, acessado em outubro 20, 2025, https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2663-371X2020000200013

- Indianismo – Toda Matéria, acessado em outubro 20, 2025, https://www.todamateria.com.br/indianismo/

- Romance Indianista – Toda Matéria, acessado em outubro 20, 2025, https://www.todamateria.com.br/romance-indianista/

- Romantismo: o indianismo como projeto de nacionalidade – MultiRio, acessado em outubro 18, 2025, https://multi.rio/index.php/historia-do-brasil/brasil-monarquico/92-governo-pessoal-de-d-pedro-ii/8959-romantismo-o-indianismo-como-projeto-de-nacionalidade

- O INDIANISMO NA LITERATURA BRASILEIRA – Revista Metalinguagens, acessado em outubro 20, 2025, https://metalinguagens.spo.ifsp.edu.br/index.php/metalinguagens/article/view/901/661

- CRÍTICA LITERÁRIA DO INDIANISMO – Repositório Institucional da UFBA, acessado em outubro 20, 2025, https://repositorio.ufba.br/bitstream/ri/10830/1/Manoela%20Freire%20de%20Oliveira.pdf

- O Guarani (1857), UM ROMANCE ENTRE O INDIANISMO E A ETNOGRAFIA – Periódicos Científicos da UFRGS, acessado em outubro 20, 2025, https://www.seer.ufrgs.br/organon/article/download/125337/87425

- SILÊNCIOS DA MEMÓRIA: O APAGAMENTO DO PROTAGONISMO INDÍGENA EM GOIÁS SILENCES OF MEMORY, acessado em outubro 20, 2025, https://ojs.ufgd.edu.br/FRONTEIRAS/article/download/5859/3000/17533

- “Índio Integrado” e “Índio Aculturado”: O uso desses padrões de …, acessado em outubro 20, 2025, https://www.e-publicacoes.uerj.br/revistaceaju/article/view/75104

- Índios: Políticas de proteção completam um século no Brasil – UOL …, acessado em outubro 20, 2025, https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/indios-politicas-de-protecao-completam-um-seculo-no-brasil.htm

- Serviço de Proteção ao Índio – Wikipédia, a enciclopédia livre, acessado em outubro 20, 2025, https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_ao_%C3%8Dndio

- Criação da Funai – FFLCH, acessado em outubro 20, 2025, https://www.fflch.usp.br/173643

- Ditadura criou Estatuto do Índio para afastar acusações de …, acessado em outubro 20, 2025, https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/ditadura-criou-estatuto-do-indio-para-afastar-acusacoes-de-genocidio

- Fundação Nacional do Índio (Funai) – Povos Indígenas no Brasil – | Instituto Socioambiental, acessado em outubro 20, 2025, https://pib.socioambiental.org/pt/Funda%C3%A7%C3%A3o_Nacional_do_%C3%8Dndio_(Funai)

- Negligenciados pela grande mídia, o real valor-notícia dos povos indígenas – sos imprensa, acessado em outubro 20, 2025, https://sosimprensa.wordpress.com/2021/09/10/negligenciados-pela-grande-midia-o-real-valor-noticia-dos-povos-indigenas/

- STF retoma julgamento sobre marco temporal de terras indígenas – Agência Brasil – EBC, acessado em outubro 20, 2025, https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2023-08/stf-retoma-julgamento-sobre-marco-temporal-de-terras-indigenas

- Marco Temporal agrava conflitos, alerta Cimi – Amazônia Real, acessado em outubro 20, 2025, https://amazoniareal.com.br/marco-temporal-agrava-conflitos-alerta-cimi/

- STF define tese de repercussão geral contra o marco temporal para terras indígenas — Procuradoria-Geral da República – MPF, acessado em outubro 20, 2025, https://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr2/2023/stf-define-tese-de-repercussao-geral-contra-o-marco-temporal-para-terras-indigenas

- Espaço ocupado por indígenas na imprensa brasileira cresceu nos últimos 10 anos, acessado em outubro 20, 2025, https://portaldacomunicacao.com.br/2022/04/espaco-ocupado-por-indigenas-na-imprensa-brasileira-cresceu-nos-ultimos-10-anos/

- ETHOS E ESTEREÓTIPOS IDENTITÁRIOS: A REPRESENTAÇÃO …, acessado em outubro 18, 2025, https://periodicos.unb.br/index.php/les/article/download/13082/15214/28425

- 4 estereótipos da mulher indígena que precisam ser derrubados – ANAI, acessado em outubro 20, 2025, https://anaind.org.br/noticias/4-estereotipos-da-mulher-indigena-que-precisam-ser-derrubados/

- O jornalismo fortalece a tese do marco temporal? – Observatório da Imprensa, acessado em outubro 20, 2025, https://www.observatoriodaimprensa.com.br/marco-temporal/o-jornalismo-fortalece-a-tese-do-marco-temporal/

- A cobertura equivocada e desinformada da pauta indígena no Brasil, acessado em outubro 18, 2025, https://ijnet.org/pt-br/story/cobertura-equivocada-e-desinformada-da-pauta-ind%C3%ADgena-no-brasil

- Imprensa x indígenas: as tensões na cobertura sobre os protestos contra o Marco Temporal em Mato Grosso do Sul1, acessado em outubro 18, 2025, https://periodicos.uniso.br/triade/article/download/5212/4774

- Notícias – Pueblos Indígenas en Brasil – Povos Indígenas no Brasil, acessado em outubro 20, 2025, https://pib.socioambiental.org/es/Not%C3%ADcias?id=225528

- Criminalização de lideranças indígenas é tema de debate; acompanhe – Notícias, acessado em outubro 20, 2025, https://www.camara.leg.br/noticias/765609-criminalizacao-de-liderancas-indigenas-e-tema-de-debate-acompanhe/

- Não podemos aceitar a criminalização de lideranças indígenas – Greenpeace Brasil, acessado em outubro 20, 2025, https://www.greenpeace.org/brasil/blog/nao-podemos-aceitar-a-criminalizacao-de-liderancas-indigenas/